朝ドラ「おひさま」と両親の戦争体験

父の従兄、桜花隊の機長

【驚くべき父の話?】

母の叔父がノモンハン事件で草原に強行着陸し、墜落した松村戦隊長救出した話は、我が家ではポピュラーな話だ。しかし、父方にも知られざる別の逸話も存在した・・・。

平成23年、NHKより度々放送された、ETV特集「おじいちゃんと鉄砲玉」をご記憶の方も多いだろう。元・一式陸上攻撃機のパイロットの孫で、NHKディレクターでもある女性が、祖父の遺灰から見つけた銃弾の破片をきっかけに、祖父が負傷した時の経緯を調べるため、当時の戦友を訪ねて廻る・・・という内容だ。私は5月にこの番組を地上波で見ている。好評であったためか?その後、私の知る限りでも3回は再放送されているはずだ。

父も、8月の終戦記念特集の一環で再放送されたこの番組を見ていた。そして、私に興味深いある事実を語り始めた。

「葉巻型の爆撃機は一式・・・というのかね?」

なんでも、父の従兄は太平洋戦争中に葉巻型の爆撃機(一式陸上攻撃機)の機長をしていたと言うのだ。

父の記憶によると、終戦直後、従兄は搭乗していた愛機がどのようなものだったか、父に描いて見せてくれたのだという。その飛行機の絵の記憶が、「おじいちゃんと鉄砲玉」に出てきた爆撃機とそっくりだったので、当時を思い出したらしい。そして従兄が語りながら描いたその絵には、爆撃機に抱かれた子機が描かれていたという・・・。

私は愕然となった。親子飛行機といえば「一式陸上攻撃機」と「桜花」しか考えられない。親子飛行機が桜花だったと知らない父にも驚いたが、桜花といえば、あの「必死の特攻兵器・人間ロケット」である・・・。そして母機である一式陸上攻撃機も、2300kgを越える桜花を搭載したため動きが鈍くなり、また、護衛も不十分だったので損耗が激しかったと聞く。

(※知覧でも聞いたが、特攻攻撃は死を決意した“決死攻撃”ではなく、必ず死ぬ“必死攻撃”である。)

その生き残りの機長が親戚に居たとは・・・。私は、父からこの話を聞く直前に、NHK「証言記録 日本人の戦争 後編(1944-1945)絶望の一年

」 (8/21放送)で桜花隊のエピソードを見ていただけに驚きも大きかった。

私は父の話に耳を疑った。何かの間違いではないのか?

その従兄の名は上田照行。父の帰省に同行した際に、何度か家を訪ね、また、祖父母のお墓を新しくした際にも同席していた人だ。

終戦時は朝鮮半島にいて、8月16日には飛行機でひとっ飛び本土に引揚げをした逸話は何度も父から聞かされていた。終戦後、引揚げに何年も要した方々がいる一方で、終戦の翌日には朝鮮半島から帰還していたのだから・・・その事実の方が、父には印象が強かったのだろう。私に聞かせる話はそればかりだった。

【ネット上に名前が存在する事実】

私は父からその話を聞いた直後、自宅に戻るとネットで検索をかけてみた。すると2つのサイトがヒットした。

・鹿児島県奄美大島の沖縄戦

・蒼空の果てに、神雷部隊奮戦記(当時、上田の副機長をしていた長濱さんの手記)

(※特に「蒼空の果てに」は、元特攻隊員の永末千里さんが主催しており、証言内容も充実している。)

これらの情報によると、父の従兄は昭和20年の5月25日、6月22日の2回、神雷部隊にて鹿屋基地より出撃し、6月22日には奄美列島の喜界島飛行場に不時着している。喜界島から鹿屋基地への帰還は、片肺飛行で脚の出し入れも不可。米軍機を避けて海面を超低空飛行・・・鹿屋基地に到着する頃には燃料はゼロ、着陸後、滑走路の終点でエンジンが停止したという。

まるで、大叔父がノモンハン事件で松村戦隊長を救助し、ホシウ廟基地へ“這う這うの体”で辿り着いた様子を彷彿とさせる話だ。まさか父方・母方両方に、このような帰還劇のエピソードがあろうとは、信じ難い。また、私のおぼろげな記憶では、桜花隊でエンジン不調により島に不時着して助かったのは一例だったはずだ。

あまりに出来過ぎた話に、私はまだこの時点で、何らかの疑いの念を持っていた。父の従兄が、有名な話を自分の事の様に父に聞かせたのではないか?また、同姓同名の方の話が混在しているのではないか?とはいえ、同姓同名の機長が海軍航空隊にいるというのも、そうそう考え難い。

私は父に、ネットで検索した一連の情報を伝え、本人に直接インタビューをしたいと持ちかけた。すると父の話では従兄は体調を崩しており、毎年来ていた年賀状が今年は来なかったのだという。

時既に遅しである。祖母といい、大叔父といい・・・私は同じ事を何回繰り返すのだろう。年賀状を出せない体調では恐らく聞き取りは難しいはずだ。何より父が連絡を取ることを拒んでいる。郷里を出てから約50年・・・年賀状のやり取り以外、ほとんど何もしなかったためである。

【副機長の長濱さんと連絡を取る】

父の付き合いの悪さを今更責めても仕方がない。幸いにも当時、副機長だった長濱さんという方が元気にされているようだ。この期に及んで当時の状況を克明に知るためには、何としても長濱さんと連絡を取るしかない。

そこで、私は、上記サイトの主催者をされている永末さんに連絡を試みた。すると永末さんは私の意向を快く汲んでくれ、長濱さんとメールのやり取りが出来るよう、段取りを整えてくれた。甲飛同期の繋がりは血縁よりも強いという。

早速、副機長をしていた長濱さんにメールを送ると、当時の資料として「千葉日報」に掲載された父の従兄の手記を送ってくれることになった。

手記は、1990年6月に千葉日報にて連載された「幻の本土決戦」シリーズ続・特攻兵器「桜花」の13回~25回、「上田照行氏の回想」である。

手記は、1990年6月に千葉日報にて連載された「幻の本土決戦」シリーズ続・特攻兵器「桜花」の13回~25回、「上田照行氏の回想」である。

長濱さんは丁寧に、千葉日報と海軍時代の父の従兄の写真を合わせて冊子化して送ってくれた。

冊子には、千葉日報のインタビューをされた1990年当時の、父の従兄の写真のコピーも添えてあった。しかし、私が記憶する父の従兄とは少し違うようにも見える。何より、1990年当時の住所が千葉になっているのが不自然だ。毎年佐賀から年賀状が来ているのに・・・。

やはり人違いかも知れない・・・そんな疑念を抱きつつ、長濱さんから頂いた冊子を父に見せた。すると父は写真のコピーを見ながら、「長年会っていないので、似ているとしか言えない・・・」とだけ言った。その後、父は食い入るように本文を読み、海軍時代の写真のコピーや出身中学、国鉄に勤めていたお兄さんの話題から、従兄本人に間違いないと断言した。

父は14回シリーズの手記を読み、ただただ呆然としていた。恐らく従兄のそういった一面を知らなかったのだろう。特攻隊の話は、ほとんど聞かせてくれなかったのだという。そして「驚いたなぁ」と一言だけ言った。

【上田照行海軍上飛曹の手記】

千葉日報に掲載された父の従兄の手記には、甲種飛行予科練習生として入隊~昭和18年12月の卒業、2回の神雷部隊での出撃、喜界島飛行場に不時着し鹿屋基地に帰還するまでの話が書かれていた。この千葉日報の特集「幻の本土決戦」は、父の従兄の逸話以外の特攻作戦の特集へと続き、「幻の本土決戦」全8巻としてまとめられている。

父の従兄の神雷部隊としての初出撃は、直前に敵艦載機の襲撃に遭い、中止となっている。その際、父の従兄は艦載機からの銃撃により、あわや地上で絶命・・・という危機的状況に遭遇している。その夜、地上で犠牲となった空中勤務者を、荼毘に臥す際の悔しさは例え様のないものだったようだ。

父の従兄の事実上の神雷部隊としての出撃は2回。共に副機長は資料を送ってくれた長濱さん・・・長濱一飛曹だった。この2回共に桜花搭乗員は突入準備のため桜花に乗り込んだが、視界不良やエンジントラブルに見舞われ、桜花は母機一式陸攻から切り離されることはなかった。この時の桜花搭乗員の心境はいかほどであったろうか?また攻撃中止を言渡した父の従兄の心境は・・・。

2回目の出撃では、敵戦闘機の追撃を振り切るために雲間に飛び込み、危うく難を逃れる。この時の状況を長濱さんは「アメリカのグラマン機に囲まれ襲撃を受け、こちらは重い桜花機を取り付けてるのでもう駄目かと思いましたが、海面すれすれに退避し、喜界島に辿り着き不時着したのです。上田機長の好判断でした・・・。」と回述している。

2回目の出撃では、敵戦闘機の追撃を振り切るために雲間に飛び込み、危うく難を逃れる。この時の状況を長濱さんは「アメリカのグラマン機に囲まれ襲撃を受け、こちらは重い桜花機を取り付けてるのでもう駄目かと思いましたが、海面すれすれに退避し、喜界島に辿り着き不時着したのです。上田機長の好判断でした・・・。」と回述している。

戦争体験に限らず、相手の立場を理解するということは、とにかく難しい。もし自分が同じ状況下でその場に居合わせれば、どんな風に感じたのだろうか?

逃げ込んだ雲の合間から見えた閃光と炎上しながら墜落して行く敵味方の戦闘機・・・。いくら証言を追いかけても、当時の状況を知ることは永遠に出来ないし、ましてや、決死ならぬ、必死の特攻攻撃に出撃する隊員達の心境を、少しは理解できる・・・などと軽々しくも口することは出来ない気がする。

しかし、私は、聞き取りを続けていれば“こんな感じだったのかもしれない・・・”という風に、当時の状況を、ほんの少しだけ垣間見ることが出来るようになるのでは・・・と考えている。

それにはやはり生の声を聞くのが一番だろう。残念なのは、私はこの千葉日報の14回シリーズを読んで、何度か会ったことのある父の従兄の話であるにもかかわらず、書店で戦記を立ち読みしているような気分になってしまったことだ。

文章は、本人が語るような言葉で書かれていたが、私はあくまで「読者」で、間に「新聞記者」という仲介者が存在しているように思えた。やはり、直接会って話を聞くことの大切さを強く実感した次第である。(※父の従兄が手記を寄せたかもしれないし、事実は全く判らない。紙面上で読んでいるから違和感を感じてしまったのかもしれない。)

またひとつ、大切な一家の歴史が霞の向こう側に行ってしまったような気がする。

【赤とんぼと、あぶら虫】

当サイトでは、特攻攻撃への言及は避けるが、敢てひとつだけ思う所を書こうと思う。

小さな頃に読んだ戦争童話で「赤とんぼと、あぶら虫」(野坂昭如著)の一場面についてである。

「赤とんぼと、あぶら虫」に限らず、野坂昭如氏の代表作である「蛍の墓」など、氏の創作の良し悪しはここでは取り上げない。実際に特攻隊員だった方が「赤とんぼと、あぶら虫」を読んでどう感じるのか想像すら出来ないし、また、どんな感想を抱くのか?敢えて聞くのも興味本位のような気がするからである。

練習機・通称「赤とんぼ」に乗る18歳の特攻隊員。友達も無く孤独だった少年は布団に紛れ込んで来た“あぶらむし”をマッチ箱に入れ、友達にする。3回目の出撃の時、少年は特攻機にあぶら虫を同乗させた・・・。記憶では、洋上で主人公はマッチ箱を取り出し“あぶらむし”に話しかける。このシーン自体が非現実的な設定なのだが、私は特攻機に乗り込んだ操縦士の何とも言いようの無い“孤独”を想像した。

実際、離陸前後の緊張の後、米軍の待ち伏せエリアまでの間、特攻隊員は何を考えたのだろう?現実には爆弾を抱えた特攻機が単機で飛ぶことは無く、周囲に僚機があったはずなのだが、単座機の機内は孤独そのものだったのではないだろうか?そんな想像が脳裏を駆け巡った。(※「赤とんぼと、あぶら虫」は、私が感じたような事を連想させるべく、意図された作品であることは間違いない。しかし、そういった文学的連想を元特攻隊員の方達はどのように感じるのだろうか?)

長らくこの物語のことは忘れていたが、数年前に沖縄の友人に会いに行くため、神戸発沖縄行きの便に乗った時のことである。真夏を思わせる好天の日だった。

宮崎の日南海岸を過ぎ、鹿児島の開聞岳が見える空域に近づいた時、これからの航路が当時の特攻機と同じルートだと気が付いた。その時、ふと思い出したのが「赤とんぼと、あぶら虫」の話である。

窓から眼下を眺めると小さく貨物船が見えた。これが軍艦だったなら・・・「当時もこんな風に見えたのだろうか?」その時、一瞬だったが、当時の特攻隊員の見た光景が、現風景と重なって見えたような・・・そんな気がしたのだ。

期せずして機内から開聞岳の姿は、父の従兄や長濱さん達が見た風景であった。

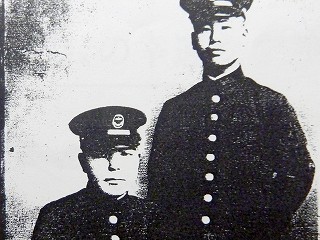

右の写真は昭和9年頃の父と上田照行 ⇒

右の写真は昭和9年頃の父と上田照行 ⇒

写真右端、父の従兄の上田照行。

後列中央、父。

前列の女学生、父の姉(私の伯母)。