ノモンハン事件現地慰霊の旅 モンゴル・ノモンハン紀行

2. モンゴル・ノモンハン旅行記

⑥フイ高地~田原山を望む位置~ノロ高地

平成22年8月26日(木) 日程6日目、モンゴル5日目、現地第2日目

「んんっ・・・」目が覚めた瞬間、喉の奥に特有の痛みを感じた。身体を起こすと手足が鉛のように重い。どうやら風邪を発症したようだ。昨日は1日鼻炎の状態だったが、あれは風邪の症状だったのか?それにしても、この2、3年は過激な勤務をしても風邪ぎみにすらならなかったのに、肝心のスンベル村に来てから風邪では話にならない。浜さんもチョイバルサンを出る時から風邪で辛そうだった。とりあえず風邪薬を飲んで、これ以上症状が進まないように折るしかない。

「んんっ・・・」目が覚めた瞬間、喉の奥に特有の痛みを感じた。身体を起こすと手足が鉛のように重い。どうやら風邪を発症したようだ。昨日は1日鼻炎の状態だったが、あれは風邪の症状だったのか?それにしても、この2、3年は過激な勤務をしても風邪ぎみにすらならなかったのに、肝心のスンベル村に来てから風邪では話にならない。浜さんもチョイバルサンを出る時から風邪で辛そうだった。とりあえず風邪薬を飲んで、これ以上症状が進まないように折るしかない。

【出発】

07:25。本日も雲ひとつ無い最高の天気だ。昨日同様、2号車の助手席に乗ると、車は隊列を組んで司令部のゲートを出た。門番の若い兵隊が出て行く我々に敬礼をしている。

【ハルハ河大橋】

ハルハ河大橋に差し掛かると、橋の上を数頭の牛が歩いていた。通常、牛は車の気配を感じると避けてくれるのだが、その内の1頭は全く逃げる気配が無い。次第に車と牛との距離が縮まってくる。

ハルハ河大橋に差し掛かると、橋の上を数頭の牛が歩いていた。通常、牛は車の気配を感じると避けてくれるのだが、その内の1頭は全く逃げる気配が無い。次第に車と牛との距離が縮まってくる。

「おおっ!」とっさにドライバーのシャルガルがブレーキを踏んで牛に衝突するのを回避したが、車内全員の身体がシートから浮きあがるほどの急ブレーキだ。間一髪だ。モンゴルに来て牛のお尻に衝突して怪我では洒落にもならない。

クラクションを鳴らして牛を急っ突くが、なかなか避けてくれない。すると、橋の上に村人が3人座っているのが見えた。見るとネレバートルさんではないか。笑いながら手を振っているので我々も手を振る。わざわざ見送りに来てくれたのだろうか?いや、氏の定年後の毎朝の日課、“散歩”に我々が偶然に遭遇したようだ。(後から考えると、散歩のついでに橋の上で我々が来るのを待っくれていたのかもしれない。)ネレバートルさんに気付かせてくれた牛達に感謝だ。

クラクションを鳴らして牛を急っ突くが、なかなか避けてくれない。すると、橋の上に村人が3人座っているのが見えた。見るとネレバートルさんではないか。笑いながら手を振っているので我々も手を振る。わざわざ見送りに来てくれたのだろうか?いや、氏の定年後の毎朝の日課、“散歩”に我々が偶然に遭遇したようだ。(後から考えると、散歩のついでに橋の上で我々が来るのを待っくれていたのかもしれない。)ネレバートルさんに気付かせてくれた牛達に感謝だ。

本日、最初の目的地は司令部から約40km北にある『フイ高地』だ。いつも通りチョクトン兵舎に立ち寄り、許可をもらう。兵舎裏のホルステン川を渡り、昨日、慰霊を行った『東捜索隊全滅の地』の脇を通過すると、後はひたすらハルハ河の東岸を北に向かって進んだ。

本日、最初の目的地は司令部から約40km北にある『フイ高地』だ。いつも通りチョクトン兵舎に立ち寄り、許可をもらう。兵舎裏のホルステン川を渡り、昨日、慰霊を行った『東捜索隊全滅の地』の脇を通過すると、後はひたすらハルハ河の東岸を北に向かって進んだ。

草原に茂みが現れ、それを通過するとまた草原が広がる・・・。それを交互に繰り返しながら北に向かった。前方に目をやると、なだらかな斜面が我々の右手に向かって続いている。その先は高台になっていて向こう側の景色は見えない。左手にはハルハ河が流れているはずだが、河川敷は我々より一段低く、水辺の茂みもあって、河そのものを見ることはない。風景からハルハ河東岸がゆるやかな三段構造になっているのがとてもよくわかる。

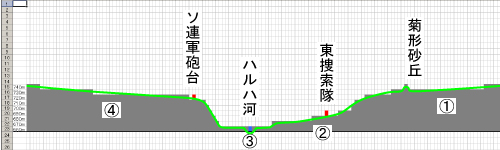

【ハルハ河東岸の地形に関して】

川又渡し付近の各標高は下記の通りだ。

- 東岸の高地。バルシャガル西高地など(標高720~740m)

- 現在、道が通っている部分(標高690m)

- ハルハ河及び河川敷(標高670m)

- ソ蒙側、ハルハ河西岸、(標高720~740m)

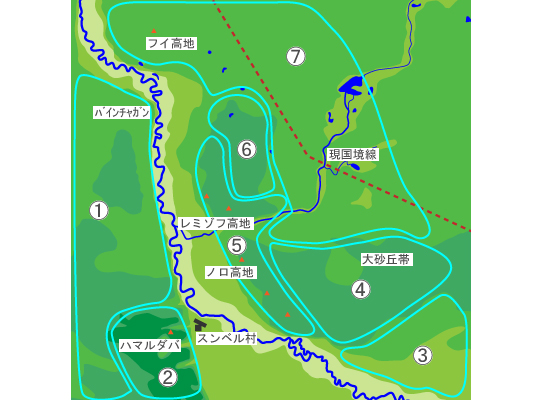

左図はソ連製地図の等高線(20m間隔)を色別にしたものに、現地の見た目の風景を考慮に加えたものだ。(右下に行くに従い標高が高くなるので等高線だけでは地形の雰囲気が上手く表現出来ない。)

左図はソ連製地図の等高線(20m間隔)を色別にしたものに、現地の見た目の風景を考慮に加えたものだ。(右下に行くに従い標高が高くなるので等高線だけでは地形の雰囲気が上手く表現出来ない。)

また下図は、東捜索隊が壊滅させられた川又渡し付近の地形の断面図となっている。左図の黒破線部分、ソ連製十万分の一図の等高線(10m間隔)をExcelで置き換えたものだ。

図を見れば一目瞭然だが、現在道が通っている②の位置に展開した東捜索隊は西岸の台地④の上から狙い撃ちを受けた。その距離約3300m

ソ蒙軍司令部のあったハマルダバはこの一帯では標高809mと突出して高く、望遠鏡を使えば30キロ先まで見渡すことが可能だった。そのため日本軍部隊はことごとく位置がばれてしまい、ソ連軍重砲から狙い撃ちされたという。東捜索隊の例でもわかるように、②のエリアに進出すれば、必ず対岸からの狙い撃ちに遭った。

しかし、図からもわかるように両軍が対峙した両岸の最高地点は標高720~750mでほとんど変わりがない。場所によっては東岸の方が高い場合が多いぐらいだ。それでも、現地に来られた参戦経験者の方が、初めて敵側から見た風景である西岸台地からの展望を目にすると、必ず「これでは(やられるのは)無理も無い・・・」と嘆かれるという。西岸台地からハルハ河へは崖のように切れ落ちている場所も多々あり、実に見通しが良いのだ。事実、西岸台地のほとんどの場所からハルハ河を見ることが可能である。

一方の東岸の高地(バルシャガル西高地など)に立つと、ハルハ河から3~5kmほど離れていることもあり若干見通しが悪い。そのためハルハ河が直接見えることはまず無い。ハルハ河には複数のソ連軍の渡河点があるが、一様に日本軍からの妨害を受けずに架橋・渡河している。水面下に架けられた特殊な鉄橋だったということもあるが、地理的な要因も見逃せないだろう。

しかし、現地に立つと不思議なことに気がつく。この日本軍が狙い撃ちされた②のエリアは、①東岸高地から少しハルハ河方向に移動すれば非常に良く見える。つまり、ソ蒙軍がハルハ河を越えて②のエリアに展開した際、日本軍も高地から狙い撃ちが可能だったわけだ。事実、日本軍はそのような作戦を一時期行っている。ところが残念なことに、発射煙から位置がばれてしまい、有効射程距離の勝るソ連軍重砲部隊の砲撃により、日本軍重砲部隊は壊滅。ハルハ河を渡って来たソ蒙軍部隊を撃退することができなかった。

しかし、現地に立つと不思議なことに気がつく。この日本軍が狙い撃ちされた②のエリアは、①東岸高地から少しハルハ河方向に移動すれば非常に良く見える。つまり、ソ蒙軍がハルハ河を越えて②のエリアに展開した際、日本軍も高地から狙い撃ちが可能だったわけだ。事実、日本軍はそのような作戦を一時期行っている。ところが残念なことに、発射煙から位置がばれてしまい、有効射程距離の勝るソ連軍重砲部隊の砲撃により、日本軍重砲部隊は壊滅。ハルハ河を渡って来たソ蒙軍部隊を撃退することができなかった。

私は現地に来ると常々感じるが、当時の日本軍はソ蒙軍の渡河を防ぐ決定打を欠いていたように思う。もし、日本軍がソ連と同じ射程の重砲と砲弾を装備していたら、また、航空支援により渡河部隊の攻撃・かく乱を行えていたら、ソ蒙軍のハルハ河を越えての進出は防げたと思えてならないのだ。

永井団長の話によると、ソ蒙軍は、まず砲撃と航空攻撃で日本軍をかく乱し、その後、戦車による蹂躙、最後に狙撃部隊による突撃(白兵戦をしない)を行う・・・という順番で攻撃の仕掛けて来たという。対する日本軍は昼間はソ蒙軍の攻撃を耐え忍び、夜陰に乗じて得意の白兵戦を行ったそうだ。夜襲を受け逃げ惑うソ蒙軍兵士の様が忘れられないという。

1時間ほど走った頃、ハルハ河は流れを大きく西に変え、我々から遠ざかって行った。道はそのまま急な登り坂となり、ハルハ河を後ろに見ながら標高を上げていく。坂を登り切ると、西岸と同じ高さの台地の上に出た。そこから先は中国国境線まで延々と平原が続いている。

車は道を外れ、展望の良い場所で止まった。

1時間ほど走った頃、ハルハ河は流れを大きく西に変え、我々から遠ざかって行った。道はそのまま急な登り坂となり、ハルハ河を後ろに見ながら標高を上げていく。坂を登り切ると、西岸と同じ高さの台地の上に出た。そこから先は中国国境線まで延々と平原が続いている。

車は道を外れ、展望の良い場所で止まった。

【ハルハ河を見下ろす台地の上へ】

08:30。車が止まると全員が車から降りた。まるでハルハ河西岸のように見通しが良い。対岸の台地はバインチャガンだ。その台地の上には『ヤコブレフ戦車隊記念塔』がはっきりと見える。その距離3~4km。

08:30。車が止まると全員が車から降りた。まるでハルハ河西岸のように見通しが良い。対岸の台地はバインチャガンだ。その台地の上には『ヤコブレフ戦車隊記念塔』がはっきりと見える。その距離3~4km。

スンベル村の方向に目をやると、ハルハ河の東岸、西岸共に良く見える。壮大な風景だ。両岸の先には真っ平らな平原が水平線の彼方まで続いており、ハルハ河がホロンバイル高原の中央を走る“大きな溝”のような存在であることが理解できる。

ノモンハン事件当時、日本軍はこの付近のハルハ河を渡河し、西岸に進出した。ハルハ河の眺めを前に永井団長が当時の状況を話し始める。

ノモンハン事件当時、日本軍はこの付近のハルハ河を渡河し、西岸に進出した。ハルハ河の眺めを前に永井団長が当時の状況を話し始める。

日本軍部隊は夜陰に乗じて、我々が先ほど車で登ってきた斜面を下って河川敷まで降りて行った。そして目の前に見えるハルハ河蛇行の名残りである河跡湖を本流と勘違いし、渡河の準備に取り掛かかってしまう。しかし、流れが無いので本流ではないlことに気がつき、一旦、上流に移動してから、浮き船による軍橋を架けた。渡河後、西岸台地に上がる際、崖をよじ登って苦労した部隊と、比較的緩い斜面を登った部隊に分かれたという。永井団長によると「(今から考えれば)もっと楽に渡河できる所がいくらでもあったのに・・・」とのことだった。

【日本軍渡河点の謎?】

さて、日本軍はどこに軍橋を架けたのだろうか?前回の渡蒙の際は特に意識もなく、調べれば正確な場所などすぐにわかると思っていた。その後、現地の映像をYouTubeにUPする際、映像のどの位置だったのか?調べてみたのだが、ネット上、書籍共に確かなものがない・・・。こうなって来ると、現場の風景を知っているだけに、なおさら気になってくるものだ。

さて、日本軍はどこに軍橋を架けたのだろうか?前回の渡蒙の際は特に意識もなく、調べれば正確な場所などすぐにわかると思っていた。その後、現地の映像をYouTubeにUPする際、映像のどの位置だったのか?調べてみたのだが、ネット上、書籍共に確かなものがない・・・。こうなって来ると、現場の風景を知っているだけに、なおさら気になってくるものだ。

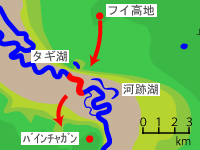

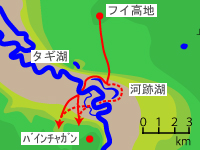

今回、9年ぶりに現地入りするということで、この謎に決着をつけようと考えていたが、結局、確かなことはわからなかった。しかし、おおよそ上図の赤の付近に軍橋を架けたことは間違いないようだ。(なお、河の流れは変化するものだが、大正後期~昭和前期の満州国十万分一図、1970年代のソ連衛星地図、現代のGoogleEarth共に、ほぼ、同一の流れになっている。)

一般的に当時の状況は「深夜、工兵隊がタギ湖をハルハ河と間違えて架橋に取り掛かったが、流れが無いことから間違いに気付いた。そために渡河作戦に遅れが生じた。」とされている。しかし、現地に来ると、ある決定的な事実に気付く。 それは、本流と間違えた水辺が本当に『タギ湖』だったのか?という点だ。

それは、本流と間違えた水辺が本当に『タギ湖』だったのか?という点だ。

まず、河川敷にある河跡湖を『タギ湖』とする資料もあるが、それは間違いだ。OHRさんの話では“タギ”とはモンゴル語で“棚”という意味で、『タギ湖』とは崖の際にある“棚の部分にある池”という意味になり、満州国十万分一図、ソ連衛星地図共に記載されている崖の際にある池が、『タギ湖』で間違いない。(当然のことながらтаг-нурとの記述がある。)

では、その崖の際にあるタギ湖付近を約1万名の日本軍部隊が降りていったのだろうか?付近は急峻で、とても大部隊が降りられるような場所ではない。永井団長の言うように、日本軍は台地の上から河川敷に向かって沢状にえぐれている部分を降りていった・・・という話が自然であり、『タギ湖』を『ハルハ河』と間違えた・・・もしくは河川敷の『河跡湖』を『タギ湖』とする記述は間違っていることがわかる。

大きな地図で見る

こうして考えると、巷で言われている渡河点には、現地を見ずに地図上で考察された渡河点が少なからず混在しているように思える。それで諸説ばらつきが生じているのだ。

では、河跡湖に遭遇した日本軍は上流に迂回したのか?はたまた下流に迂回したのか?

では、河跡湖に遭遇した日本軍は上流に迂回したのか?はたまた下流に迂回したのか?

上流に移動して渡河したとすれば、地形から考えると、巷で言われているよりもかなり上流に架橋しなければならない。それだけではなくハルハ河を渡河後にもう一度小さな小川を渡る必要があり、かなり無理があるように思える。ところが、バインチャガンにあるヤコブレフ戦車隊の記念碑に設置してある戦車の向きが、この架橋点にピタリと合うのだ。日本軍を撃退した象徴ということで日本軍の来た方角を向いているとの話だが、架橋点に向きを合わせてあると考えるのは深読みし過ぎだろうか?

では、日本軍が河川敷の河跡湖に遭遇し“下流”に移動したならばどうだろう。定説の付近に架橋するのが自然なかたちとなり、問題は無いように思える。

追記:2011/06/18

ネット上で昭和14年7月3日の渡河点付近の写真があり、それを見る限りでは河跡湖を下流に迂回し、架橋した可能性が高くなってきた。この件に関しては継続して調べてみようと思う。

追記:2012/01/22

昨年、永井氏にインタビューした際、7月3日の氏の行動を確認した。氏によると、7月3日当日は、辻参謀、71連隊の藤田少佐(横田少佐の間違いか?)と共に舟艇でハルハ河左岸に渡河したと語った。これは辻少佐の著書「ノモンハン秘史」のP170附近の記述と重なっている。「ノモンハン秘史」によると、71連隊の先発隊はイリン湖(タギ湖の間違い?)の脇の崖を、舟艇と共に転がり落ちるように下り降りている。記述では、下り降りた先はハルハ河の河岸近くだったというから、地形的にも納得が行く話だ。

思うに、巷で語られている「深夜、工兵隊がタギ湖をハルハ河と間違えて架橋に取り掛かったが、流れが無いことから間違いに気付いた。そのために渡河作戦に遅れが生じた。」というのは、正しくは、「71連隊の先発隊が、タギ湖をハルハ河と間違えたが直ぐに気が付き、脇の崖を舟艇と共に下り降りた。」そして、その後、「71連隊の先発隊が渡河した地点に工兵隊が架橋し、本隊の大部隊は東へ1.2km程離れた緩やかな部分から河床に降りた。」というのが正しいように思われる。これは私の仮説というよりは、現状の資料から得られた導かれた一番自然な結論だと思うのだが・・・。

【フイ高地】

09:20。ハルハ河を見渡す場所から20分ほど北に走り、道を左にそれて草むらに入っていくと『フイ高地』がある。ここはソ蒙軍の大攻勢で一番最初に包囲された場所だ。その様は他の陣地からも良く見え、攻撃の激しさに日本軍将兵は皆涙したという。

09:20。ハルハ河を見渡す場所から20分ほど北に走り、道を左にそれて草むらに入っていくと『フイ高地』がある。ここはソ蒙軍の大攻勢で一番最初に包囲された場所だ。その様は他の陣地からも良く見え、攻撃の激しさに日本軍将兵は皆涙したという。

周囲を見渡すと360度平坦な地形で、“高地”と呼ぶにはふさわしくない感じがする。しかし、ここの標高は721mあり、下の二桁から21=フイ高地と呼ばれる。 南に目をやるとハルハ河の対岸に見えていたバインチャガンの『ヤコブレフ戦車隊記念塔』がここからでも確認できる。我々と同じ高さに見えているので草原は続いているような錯覚を受けるが、実際は幅3km深さ40mの谷が草原を2つに割っているのだ。

空は雲ひとつ無く、草原は見渡す限り真っ平らだ。上半分はブルーのグラデーション、下半分は緑の斑模様で、天と地を分ける一本の線が、文字通り“水平線”となって見える。「よくまぁこんな目標物の無い場所でこの陣地跡を見つけたものだな・・・」永井団長がポツリと言った。確かにそうだ・・・。現在の道から少々外れていることを考えると、なおさら困難さが増すように思える。

空は雲ひとつ無く、草原は見渡す限り真っ平らだ。上半分はブルーのグラデーション、下半分は緑の斑模様で、天と地を分ける一本の線が、文字通り“水平線”となって見える。「よくまぁこんな目標物の無い場所でこの陣地跡を見つけたものだな・・・」永井団長がポツリと言った。確かにそうだ・・・。現在の道から少々外れていることを考えると、なおさら困難さが増すように思える。

現在、我々が使っている道は、ノモンハン事件当時に使用されていた“軍道”が、そのまま使われていることが多い。中には、事件前に“獣道”のような感じで地元民に使われていた道が軍道となり、現在も使われている場合もあるようだ。しかし、道の脇から何メートルの所に陣地があって・・・という記録があるはずもなく、殆どの慰霊場所は先人達が、参戦経験者の記憶や戦闘詳報などの記録を頼りに、草原の中から探し出したものだ。まさに“執念の賜物”だといえよう。

22年前、初めて慰霊団が現地入りした際、モンゴルには国営の旅行社しかなかった。米ソ冷戦の終結直後ということもあり、国営の旅行社にはサービス精神の概念が全く無かったという。高額の旅費をふっかけられたにもかかわらず、昼食は“茹でたにんじん”だけという、家畜のエサ並みの食事だったそうだ。GPSやGoogleEarth等のソフトウェァも無く、劣悪な環境下での現地慰霊、その苦労は想像を絶するものがある。

私は現地を訪れる度に、このような美しい草原でなぜ凄惨な戦いが?と感じ、過酷な環境で戦った兵士のことを想う。しかし、それにもうひとつ付け加えたいものがある。劣悪な環境下で先人達は戦跡を探し当てたのだと・・・。

【ノモンハン桜】

『ホンジンガンガ』に向かう途中で『ノモンハン桜』が群生している場所を通過した。真っ直ぐな草原の道の両側に、白っぽい花がポツリポツリと咲いているのが見える。桜と言ってもそれは俗称で、8月のこの時期に一瞬だけ花開く1年草である。その姿が桜が満開に花開いている様にそっくりなので、事件当時から望郷の念を込めて『ノモンハン桜』と呼ばれている。

『ホンジンガンガ』に向かう途中で『ノモンハン桜』が群生している場所を通過した。真っ直ぐな草原の道の両側に、白っぽい花がポツリポツリと咲いているのが見える。桜と言ってもそれは俗称で、8月のこの時期に一瞬だけ花開く1年草である。その姿が桜が満開に花開いている様にそっくりなので、事件当時から望郷の念を込めて『ノモンハン桜』と呼ばれている。

高さは30~50cm、まるで桜の木をそのままミニチュアにしたような感じだ。今回、初めて気がついたのだが、詳しく観察するとピンク色の花びらに見える中に、所々に黄色の花弁が残っている。どうやら我々が花びらだと思っているのは“ガク”の部分で、花びらは黄色をしており、すぐに散ってしまうようだ。ノモンハン事件当時、兵士達はこの『ノモンハン桜』を見て故郷を懐かしんだ・・・という。そういう私は、日本で『ノモンハン桜』の写真を見て現地を懐かしんでいる・・・。

高さは30~50cm、まるで桜の木をそのままミニチュアにしたような感じだ。今回、初めて気がついたのだが、詳しく観察するとピンク色の花びらに見える中に、所々に黄色の花弁が残っている。どうやら我々が花びらだと思っているのは“ガク”の部分で、花びらは黄色をしており、すぐに散ってしまうようだ。ノモンハン事件当時、兵士達はこの『ノモンハン桜』を見て故郷を懐かしんだ・・・という。そういう私は、日本で『ノモンハン桜』の写真を見て現地を懐かしんでいる・・・。

追記;2011/12/05

ノモンハン桜の種であるが「リモニウム・シヌアツム 」和名「ハナハマサジ」で間違いないように思う。俗称は「スターチス」。造花や花束に多用される1年草だそうだ。

Wikipediaでは「ハナハマサジ」で調べる事ができる。Wikipediaの解説写真、右下に写っている枯れた部分は、まさにノモンハン桜である。

→詳しくは、「 後日談・ノモンハン桜の種は?!」にて

【ホンジンガンガを通過して国境へ】

10:35。ノモンハン桜の咲いている場所からしばらく平坦な草原が続いた。

『ホンジンガンガ』に近づくと、モンゴル国境警備隊のゲートのようなものが現れ、脇には小さな小屋が建っているのが見える。我々は そこに寄るわけでもなく、そのまま通過した。GoogleEarthを確認すると、ずいぶん前から『ホンジンガンガ』の慰霊場所付近に何か構築物されているのがわかる。それがこの小屋のようだ。慰霊場所は国境警備隊に押さえられているので、もう慰霊は行わないのだろう。

プルゴンのヒーターの熱で少しぼんやりとしていた。風邪薬のせいもあるのだろう。一瞬眠ってしまったようだ。その間、約3分程だったかもしれない。気がつくと車が止まった。何だろうと車を降りてみると、自分がとんでもない場所に来ていることがわかった。国境のフェンスまで約700m。その向こうにはもう中国側の建物や監視塔が見えている。あまりに近い・・・。私のGPSを確認すると、驚いたことに簡易地図の国境線を越えて中国領に入っているではないか・・・。もちろん精度の悪い簡易地図なので現場にいる我々の方が正しいのだが、それでも驚くべき話だ。

プルゴンのヒーターの熱で少しぼんやりとしていた。風邪薬のせいもあるのだろう。一瞬眠ってしまったようだ。その間、約3分程だったかもしれない。気がつくと車が止まった。何だろうと車を降りてみると、自分がとんでもない場所に来ていることがわかった。国境のフェンスまで約700m。その向こうにはもう中国側の建物や監視塔が見えている。あまりに近い・・・。私のGPSを確認すると、驚いたことに簡易地図の国境線を越えて中国領に入っているではないか・・・。もちろん精度の悪い簡易地図なので現場にいる我々の方が正しいのだが、それでも驚くべき話だ。

さすがにここでカメラのシャッターを切る者はいなかった。早々に退散である。どうやら前を行く1号車のGPSデータが間違っており、我々を中国側へナビゲートしたようだ。もし警備隊の運転手がいなくて我々だけだったら・・・南部の国境線のようにフェンスが無ければ完全に越境事件となっていたはずだ。恐ろしい話である。

全てをGPSに頼ってしまうのは怖い。カーナビでもY字路や三叉路では道を間違ってしまうことがある。私も山では全てをGPSに頼るのではなく、記憶、地図、方位磁石、GPSのバランス良く活用するようにしている。

それにしても、あまりに国境に近づき過ぎて問題にならなければ良いのだが・・・わざわざ日本から来てカメラなどを没収されたらそれこそ何の為にここまで来たのかわからない。そんな心配が頭をよぎった。

10:50。ジャグジン湖(дззгзсм-нур)付近

【干渉帯の外?】

10:55。国境線のフェンスから少し距離を保ちながら南へ向かった。やがて目の前に大きな池が見えてきた。『ジャグジン湖』であろう。池を避けるため、迂回するとそこには朽ち果てた国境のフェンスがあった。

10:55。国境線のフェンスから少し距離を保ちながら南へ向かった。やがて目の前に大きな池が見えてきた。『ジャグジン湖』であろう。池を避けるため、迂回するとそこには朽ち果てた国境のフェンスがあった。

モンゴル側に向かってフェンスを越えるというのは奇妙な感覚だ。もしかして我々は干渉帯を越えてしまったのだろうか?そういえば9年前、『ホンジンガンガ』での慰霊では、すぐ近くに干渉帯のフェンスが見えていた。これはその時に見た物と一緒のようだ・・・。厄介なことに発展しなければ良いのだが・・・。(宿舎に帰着後に確信したところによると、これは古い国境線だとか。国境線に新しいや古いがあるのだろうか?!)

【マンズデ湖】

11:10。単調な景色が続くと風邪薬のせいもあってウトウトとしてしまう。気が付くと前方にまた池が見えてきた。今度は『マンズテ湖』のようだ。今度はフェンスが無いので一安心だ(笑)

11:10。単調な景色が続くと風邪薬のせいもあってウトウトとしてしまう。気が付くと前方にまた池が見えてきた。今度は『マンズテ湖』のようだ。今度はフェンスが無いので一安心だ(笑)

それにしても暑い・・・南に走ると、モンゴルの澄んだ空気を通過した直射日光が、もろにフロントガラス越しに当たる。お陰でダッシュボードは目玉焼きが出来るぐらいに熱くなる。その輻射熱が凄い・・・。それに加え足元に吹き付けてくる風が妙に熱い。ヒーターでも入れているのだろうか?プルゴンにクーラーは期待していないが、この熱い風は何とかして欲しい。送風口のバタフライを閉じてみたが効果は無かった。

しかし、ものは考えようである。風邪をひいている身としてはこの暑さは天の恵みかもしれない。治療と考え割り切ろう・・・そんな事を考えながら単調な草原の景色を眺めていると、またしてもウトウトしてしまうのであった。

【738高地】

11:30。マンズテ湖を過ぎてしばらく走ると、正面に海に浮かぶ島のようなものが見えてきた。『738高地』である。それだけこの一帯は平らな地形だということだ。モンゴルと言うと草原の国と誰もがイメージすると思うが、その草原の雰囲気は場所によって様々である。

11:30。マンズテ湖を過ぎてしばらく走ると、正面に海に浮かぶ島のようなものが見えてきた。『738高地』である。それだけこの一帯は平らな地形だということだ。モンゴルと言うと草原の国と誰もがイメージすると思うが、その草原の雰囲気は場所によって様々である。

戦場跡は大雑把に、ハルハ河によって東岸と西岸に分けられており、中でも東岸はホルステン川以南と以北におおまかに分類されるが、風景的は多少アレンジが必要となる。

【戦場エリアの地形は?】

下図は戦場エリアの模式図である。ソ連製地図より標高20m間隔で色分けを行い、地形的な特徴をアレンジして表現した。(右下になるに従い標高が高くなるので、等高線だけでは地形の雰囲気が表現出来ないため。)

【各エリアの解説】

①西岸:メネン高原より続く平原。

遠巻きに見る限り真っ平らな平原。このような平原が西に向かって延々と200km以上続く。

遠巻きに見る限り真っ平らな平原。このような平原が西に向かって延々と200km以上続く。

定規で描いたような水平線に見えるが、実際は10mほどの高低差が存在する。草の丈は低い。

②西岸:ハマルダバ。

標高750~800mの丘陵地帯。確かに標高は高いが、ハルハ河の河川敷に向かって多くの谷が存在するため、丘陵地帯のように見える。樹木や茂みは存在しない。

標高750~800mの丘陵地帯。確かに標高は高いが、ハルハ河の河川敷に向かって多くの谷が存在するため、丘陵地帯のように見える。樹木や茂みは存在しない。

谷の至るところに日本軍から見えないよう巧みに配置された援体壕や砲座の跡が存在する。ソ蒙軍のしたたかさを感じる光景だ。

③東岸南部:ハンダガヤ方面から大砂丘帯手前まで。

なだらかな起伏のある草原地帯。樹木や草の茂みは少なく、所々に100mほどの高さの丘(標高800~900m)が点在している。最も叙情的でモンゴルらしい風景と言えるだろう。ノモンハン事件の終盤、各部隊が孤立し壊滅していく中、片山支隊がこのエリアの一部の奪還に成功している。

なだらかな起伏のある草原地帯。樹木や草の茂みは少なく、所々に100mほどの高さの丘(標高800~900m)が点在している。最も叙情的でモンゴルらしい風景と言えるだろう。ノモンハン事件の終盤、各部隊が孤立し壊滅していく中、片山支隊がこのエリアの一部の奪還に成功している。

④東岸中部:ホルステン川以南の大砂丘帯。

ソ蒙軍による包囲作戦の南方部分に該当するエリア。大砂丘帯と呼ばれているが松林が点在しており、砂丘という雰囲気ではない。平地の中に高さ5mほどの丘が点在し、松の木が生えている。雰囲気的には風光明媚なゴルフ場のような感じだ。

ソ蒙軍による包囲作戦の南方部分に該当するエリア。大砂丘帯と呼ばれているが松林が点在しており、砂丘という雰囲気ではない。平地の中に高さ5mほどの丘が点在し、松の木が生えている。雰囲気的には風光明媚なゴルフ場のような感じだ。

⑤東岸中部:ホルステン川周辺。

起伏が激しく、高さ10mほどの丘が複数連続している。特にホルステン川に近づくに従い標高が高くなり起伏も激しくなる。樹木は生えておらず、高さ50~100cmの茂みが複数存在している。

起伏が激しく、高さ10mほどの丘が複数連続している。特にホルステン川に近づくに従い標高が高くなり起伏も激しくなる。樹木は生えておらず、高さ50~100cmの茂みが複数存在している。

偏西風の影響で丘の西北面には必ずと言って良いほど窪地が存在する。その窪地に日本軍の指揮所が設けられた。追い詰められた将兵が最後を遂げた場所でもある。

⑥東岸北中部:キルデゲイ水付近。

なだらかな丘が比較的連続しているが、樹木は無く、茂みは比較的少ない。所々に湿地帯があり、密集した草が、まるで稲田か麦畑のように見える場所もある。

なだらかな丘が比較的連続しているが、樹木は無く、茂みは比較的少ない。所々に湿地帯があり、密集した草が、まるで稲田か麦畑のように見える場所もある。

⑦東岸最北部:フイ高地一帯から中国領にかけて。

①のバインチャガン一帯の続きと見紛うような平原である。しかし国境線に近づくに従い非常にゆるやかではあるが中国側に向かって低くなって行く。そのため中国領を10~20kmほど見渡すことが出来る。

①のバインチャガン一帯の続きと見紛うような平原である。しかし国境線に近づくに従い非常にゆるやかではあるが中国側に向かって低くなって行く。そのため中国領を10~20kmほど見渡すことが出来る。

【まるで浮島のような738高地】

『738高地』の上に登ると、丘の上にもかかわらず、水辺に生えるガマのミニチュアのような草が一面に生い茂っていた。ここは真っ平らな草原にポツン盛り上がった丘なので、見晴らしは最高だ。東西南北、戦場エリアをほぼ全域見渡せる感じだ。驚いたことに20kmほど離れたスンベル村郊外の戦勝記念塔やハマルダバの丘、そしてバインチャガンも見える。ここまで西岸が見渡せる場所があると、標高差が不利だったという話がホントなのか?疑問に思えてしまう。

『738高地』の上に登ると、丘の上にもかかわらず、水辺に生えるガマのミニチュアのような草が一面に生い茂っていた。ここは真っ平らな草原にポツン盛り上がった丘なので、見晴らしは最高だ。東西南北、戦場エリアをほぼ全域見渡せる感じだ。驚いたことに20kmほど離れたスンベル村郊外の戦勝記念塔やハマルダバの丘、そしてバインチャガンも見える。ここまで西岸が見渡せる場所があると、標高差が不利だったという話がホントなのか?疑問に思えてしまう。

東の中国領側を見ると、昨日も見えていたノモンハン村の塔がはっきりと確認できる。南東1kmほど離れたモンゴル領内にはトーチカのような監視所も見える。

ここにはステンレスの慰霊柱は無い。礎石にしたコンクリートだけが残っているところをみると盗まれてしまったのかもしれない。中国領まで4500m、越境は日常茶飯事だという。

【今日も2号車のエンジンが・・・】

『738高地』を出発してから10分ほど走った所で、またしても車のエンジンが止まった。1号車は先に行ってしまったが、焦っても仕方がない。修理はシャルガルに任せて我々はただ待つしかなかった。周囲を見渡すと200m程離れた所に大きな援体壕が3つ見えた。風邪で喉が痛むが、ぶらぶらと確認に行く。よく見ると援体壕は4つありそれぞれBT戦車がすっぽり納まるぐらい大きい。GPSで位置確認をしておけば帰国後GoogleEarthで確認ができるだろう。(北緯47度49分04秒、東経118度38分47秒に足跡の様な配列で4つの援体壕が確認できる。)

『738高地』を出発してから10分ほど走った所で、またしても車のエンジンが止まった。1号車は先に行ってしまったが、焦っても仕方がない。修理はシャルガルに任せて我々はただ待つしかなかった。周囲を見渡すと200m程離れた所に大きな援体壕が3つ見えた。風邪で喉が痛むが、ぶらぶらと確認に行く。よく見ると援体壕は4つありそれぞれBT戦車がすっぽり納まるぐらい大きい。GPSで位置確認をしておけば帰国後GoogleEarthで確認ができるだろう。(北緯47度49分04秒、東経118度38分47秒に足跡の様な配列で4つの援体壕が確認できる。)

援体壕の写真を撮って戻ると、丁度良いタイミングで車のエンジンがかかった。

【755高地1SA 関東軍砲兵団陣地跡】

12:50。755高地1SAに到着。我々が慰霊の準備をしていると昼食部隊のミャグマル閣下やスレンさん達がやって来た。ここでの慰霊回向には閣下やスレンさんも参加する。手を合わせる仕草はどことなくぎこちないのだが、それでも心がこもっている様が読み取れた。

12:50。755高地1SAに到着。我々が慰霊の準備をしていると昼食部隊のミャグマル閣下やスレンさん達がやって来た。ここでの慰霊回向には閣下やスレンさんも参加する。手を合わせる仕草はどことなくぎこちないのだが、それでも心がこもっている様が読み取れた。

回向が済むと全員で草原に座って昼食である。メニューは昨日と同じホーショルと韓国ラーメンだったが、今回はデザートにスイカがあった。

スイカと言っても日本のように真ん丸ではなく、少し楕円形で細長く、ラグビーボールのようにも見える。皮は非常に薄く、ほとんどが実の部分で占められている。種は日本の物より大きいので口の中でより分けやすい。肝心の味の方だが、9年前にモンゴルを訪れた際、カザフ地方で採れたというスイカを食べたが、それはもうひどい味だった。甘みが無くスカスカしており「こりゃぁウリだな」と思った。その時の記憶があるので恐る恐る口に入れてみたが、今回はウリのイメージを払拭させる素晴らしい味だった。おまけに日本のスイカより実の部分が多く、種も吐き出しやすいとなると、私はモンゴル・スイカの虜も同然だった。グレープジュースも何度かお代わりをした。確実に9年前と食は豊かになっていた。ちなみに我々が吐き出した大量のスイカの種はその後どうなるのだろう。「755高地にスイカ畑が出現したりして・・・」そんな未来の草原の風景を空想し、一人笑いをした。

浜さんが風邪薬を飲むというので紙コップに水を注いで持っていった。自分も風邪薬を飲む。風邪を引いた時に余っていたものを旅行時の緊急用として常備していたが、旅行で体調を崩すことが殆どなかったので何年も使う機会が無かった。結局、モンゴルで残り全てを使う羽目になってしまった。

食事が終わると出発までしばし周囲の散策である。2km程離れた所にモンゴル側の監視塔と小屋が見えた。

【田原山を望む位置】

昼食の後、中国国境に向かって車を進める。

14:05。田原山を望む位置に到着。激戦の『田原山』は現在中国領になっているのでモンゴル側からは慰霊ができない。そこで田原山が見えるこの位置に慰霊塔を建てている。

国境線に近いのでノモンハン村の様子がよくわかる。(と言っても午前中の『ホンジンガンガ』ほどではないが・・・)中国側はモンゴル側に比べると、農地だろうか?良く開発されているように見える。同じ地域でありながら“ある線”を境に政府が違い、風景がガラリと異なるのも面白いものだ。ノモンハン事件のきっかけも、遊牧民が往来する一つの地方を、満州側・モンゴル側と“線引き”したことによりいざこざが発生し、紛争へと発展したという。今も昔も変わらないということだ。

ノモンハン村の集落が見えるということは、その手前に『アブダラ湖』があるはすだが、ここからは確認できない。例によってノモンハン村の集会所?と塔がはっきりと見える。それとは別に軍の施設か民間の物かはわからないが、コンクリート製の高い建物も見え、それを見て邦弘さんが「あんなものもできてるよ!」と言う。見れば見るほど面白く、双眼鏡を持って行って良かったと感じるのだが、中国側からは高性能望遠鏡で我々を観察しているはずだ。よって中国側を刺激するため、基本的には写真撮影や双眼鏡を使うことは禁止されている。さすがにビデオを持っている方もミャグマル閣下の手前、使うことは出来なかったようだ。

ノモンハン村の集落が見えるということは、その手前に『アブダラ湖』があるはすだが、ここからは確認できない。例によってノモンハン村の集会所?と塔がはっきりと見える。それとは別に軍の施設か民間の物かはわからないが、コンクリート製の高い建物も見え、それを見て邦弘さんが「あんなものもできてるよ!」と言う。見れば見るほど面白く、双眼鏡を持って行って良かったと感じるのだが、中国側からは高性能望遠鏡で我々を観察しているはずだ。よって中国側を刺激するため、基本的には写真撮影や双眼鏡を使うことは禁止されている。さすがにビデオを持っている方もミャグマル閣下の手前、使うことは出来なかったようだ。

追記:2011/06/

中国側に見える塔は国境警備隊の監視塔。コンクリート製の建造物は数年前に新造されたノモンハン戦争記念館ということらしい。

東を向くと4km程の所を草原を区切るようにホルステン川の谷が見えている。やはり、フイ高地の風景と同様、そこに川があると知らなければ草原が続いているように見える。更に12km程先には、私が平成13年にBT戦車の残骸3台を撮影した『大砂丘帯』激戦の地がある。自分の行った場所を違う角度から見るのは非常に面白い。モンゴル領を見る分には問題無かろう・・・と、堂々と双眼鏡で観察を行った。同じ事を中国で行ったらタダでは済まないだろう。(政府の遺骨収集では撮影などもかなり制約を受けていると聞く。)

14:45。移動の際、『チョクトン将軍の碑』がちらっと見えた。

【伊勢・山縣連隊長自決の地付近(推定)】

15:00。突然、目の前におわんを伏せたような砂山が見えた。『伊勢・山縣連隊長自決の地付近(推定)』である。ソ蒙軍に追い詰められた伊勢高彦、山縣武光 両連隊長は、この付近にある「新工兵橋」を渡ってすぐの斜面にあった窪地に逃げ込み最後には自決したとされる。正確な自決場所は現在も謎のままだ。

15:00。突然、目の前におわんを伏せたような砂山が見えた。『伊勢・山縣連隊長自決の地付近(推定)』である。ソ蒙軍に追い詰められた伊勢高彦、山縣武光 両連隊長は、この付近にある「新工兵橋」を渡ってすぐの斜面にあった窪地に逃げ込み最後には自決したとされる。正確な自決場所は現在も謎のままだ。

以前はこのおわん形の砂山の横に車を止めたのだが、今回は一気に車で斜面の途中の慰霊場所まで下った。幅600m、深さ30m程の谷の両岸斜面の傾斜は緩やかだが、我々のいる右岸の地形は少し複雑で茂みも多い。対して左岸側は短い草が均一に生えたなだらかな斜面となっている。谷を挟んで対岸には、昨日朝一番に見たモンゴル側の慰霊碑がはっきりと確認できた。

以前はこのおわん形の砂山の横に車を止めたのだが、今回は一気に車で斜面の途中の慰霊場所まで下った。幅600m、深さ30m程の谷の両岸斜面の傾斜は緩やかだが、我々のいる右岸の地形は少し複雑で茂みも多い。対して左岸側は短い草が均一に生えたなだらかな斜面となっている。谷を挟んで対岸には、昨日朝一番に見たモンゴル側の慰霊碑がはっきりと確認できた。

谷の底に涸れたホルステン川が見える。多少は水の気配があるのか?周囲よりも緑色が鮮やかだ。蛇行した川の形に草が生い茂っている。この場所に来る度に、私は素晴らしく風光明媚だと感じてしまう。以前、来た時は一帯が夕日に赤く染まっていたが、今回は日も高く、草原は黄緑から群青色まで数種類の緑色に輝いていた。

谷の底に涸れたホルステン川が見える。多少は水の気配があるのか?周囲よりも緑色が鮮やかだ。蛇行した川の形に草が生い茂っている。この場所に来る度に、私は素晴らしく風光明媚だと感じてしまう。以前、来た時は一帯が夕日に赤く染まっていたが、今回は日も高く、草原は黄緑から群青色まで数種類の緑色に輝いていた。

その風光明媚な光景とは裏腹に、ノモンハン事件当時は、対岸に見えるこの斜面を赤い旗を立てたソ蒙軍が「ウラー! ウラー! 」と叫びながら大挙押し寄せて来たという。私には、なぜかその光景がありありと想像できた。それは中学生の頃に見たソ連映画のワンシーンと重なっていたのかもしれない。

その風光明媚な光景とは裏腹に、ノモンハン事件当時は、対岸に見えるこの斜面を赤い旗を立てたソ蒙軍が「ウラー! ウラー! 」と叫びながら大挙押し寄せて来たという。私には、なぜかその光景がありありと想像できた。それは中学生の頃に見たソ連映画のワンシーンと重なっていたのかもしれない。

この場所に立てられている慰霊柱は、表面の文字を焼き付け塗装していなかったので冬の季節風で色が落ちてしまう。そこで毎年、来る度にマジックで色を塗り足しているのだ。ある程度文字が埋まらないと慰霊回向も始まらないので、その間を利用してNYMさんはのホルステン川まで走って降りて行き、見えなくなった。レンジャー部隊と工兵隊を経験されているので『新工兵橋』に興味があるらしい。

この場所に立てられている慰霊柱は、表面の文字を焼き付け塗装していなかったので冬の季節風で色が落ちてしまう。そこで毎年、来る度にマジックで色を塗り足しているのだ。ある程度文字が埋まらないと慰霊回向も始まらないので、その間を利用してNYMさんはのホルステン川まで走って降りて行き、見えなくなった。レンジャー部隊と工兵隊を経験されているので『新工兵橋』に興味があるらしい。

『新工兵橋』とは日本軍がホルステン川を行き来するのに架けた2番目の橋で鉄骨を使って頑強に架けられたという。ちなみに旧工兵橋は基礎の木杭が発見されている。

NYMさんも足元が砂地では登ってくる時に相当骨が折れるだろう。そう思って足元に目をやると信管が抜けて中が空っぽの砲弾が落ちていた。砲弾を取り巻く銅製のリングには発射のライフリング痕が残っている。発射され不発のまま落ちていたものを国境警備隊が処理したのだろう。

NYMさんも足元が砂地では登ってくる時に相当骨が折れるだろう。そう思って足元に目をやると信管が抜けて中が空っぽの砲弾が落ちていた。砲弾を取り巻く銅製のリングには発射のライフリング痕が残っている。発射され不発のまま落ちていたものを国境警備隊が処理したのだろう。

スンベルの方角を見ると雨雲(スコール)が移動しているのがはっきりと見る。我々の場所は晴れており、こちらに来る気配は無い。頭上をモンゴル鷲がゆったりと飛んでいた。

スンベルの方角を見ると雨雲(スコール)が移動しているのがはっきりと見る。我々の場所は晴れており、こちらに来る気配は無い。頭上をモンゴル鷲がゆったりと飛んでいた。

【野戦重砲砲座】

15:50。場所を少し戻って『野戦重砲砲座』へ移動した。名前の通り、丘の影には重砲を設置した砲座の塹壕の跡が確認できる。先ほど通過してきた『チョクトン将軍の碑』も見えた。この場所から砲撃しても、日本側の重砲ではハマルダバの丘の裏手にあるソ連軍の重砲陣地まで砲弾が届かなかったと聞く。

気がつくと、西の空の雨雲で太陽が遮られ、周囲は薄暗くなっていた。

気がつくと、西の空の雨雲で太陽が遮られ、周囲は薄暗くなっていた。

【ホルステン河の河畔へ】

16:50。OHRさんの、『ホルステン川』の写真を撮りたい、というリクエストを受け、ホルステン川の岸辺で車が止まった。丁度、チョクトン兵舎の裏手付近だ。毎回通過するだけだったので、私も興味深い。車を降りて写真を撮る。川と言っても完全に干上がっており、放牧されている牛の足跡が無数に残されていた。川底には草は生えてなく少し湿っていて最近まで水が流れていたことを忍ばせていた。

16:50。OHRさんの、『ホルステン川』の写真を撮りたい、というリクエストを受け、ホルステン川の岸辺で車が止まった。丁度、チョクトン兵舎の裏手付近だ。毎回通過するだけだったので、私も興味深い。車を降りて写真を撮る。川と言っても完全に干上がっており、放牧されている牛の足跡が無数に残されていた。川底には草は生えてなく少し湿っていて最近まで水が流れていたことを忍ばせていた。

【ノロ高地】

17:15。本日は予定を上手く消化できたので、余った時間を利用して『ノロ高地』に回ってみた。ここはスンベル村から近く、村からも良く見える場所だ。車がこれまでと異なる場所に止まったので、9年前との比較をするため、以前、撮影をした場所まで歩いて移動した。あの時、邦弘さんが発見した日本軍の敵弾は、まだどこかにあるのだろう・・・そんな事を思い出しながら風景を撮影した。

17:15。本日は予定を上手く消化できたので、余った時間を利用して『ノロ高地』に回ってみた。ここはスンベル村から近く、村からも良く見える場所だ。車がこれまでと異なる場所に止まったので、9年前との比較をするため、以前、撮影をした場所まで歩いて移動した。あの時、邦弘さんが発見した日本軍の敵弾は、まだどこかにあるのだろう・・・そんな事を思い出しながら風景を撮影した。

慰霊回向が終わると、西の空を覆っていた雨雲が消え、夕日が差してきた。時間があるので周囲を徹底的に散策する。特に今回は銃弾が多数発見された。不思議なことに、ここで発見される小銃弾は大多数が不自然な“し”の字形に曲がっている。ソ蒙軍の機関銃弾が砂地に潜ってこのような形に変形したのだろうか?それにしてはライフリング痕が付いていなかった。火災にでも遭って変形したのだろうか?(写真を改めで見ると銃弾ではないようにも見える。では何だろう?)

慰霊回向が終わると、西の空を覆っていた雨雲が消え、夕日が差してきた。時間があるので周囲を徹底的に散策する。特に今回は銃弾が多数発見された。不思議なことに、ここで発見される小銃弾は大多数が不自然な“し”の字形に曲がっている。ソ蒙軍の機関銃弾が砂地に潜ってこのような形に変形したのだろうか?それにしてはライフリング痕が付いていなかった。火災にでも遭って変形したのだろうか?(写真を改めで見ると銃弾ではないようにも見える。では何だろう?)

遺物の中に、大日本麦酒株式会社と浮き文字のある透明の瓶(サイダー?)が見つかった。このサイダー瓶は火炎瓶用として意図的に空き瓶がかき集められたという話も聞く。

遺物の中に、大日本麦酒株式会社と浮き文字のある透明の瓶(サイダー?)が見つかった。このサイダー瓶は火炎瓶用として意図的に空き瓶がかき集められたという話も聞く。

ここに落ちていたもので印象に残っているのは砲弾の破片だ。砲弾の破片は戦場跡のいたる所に落ちているので、ことさら意識するものではないが、今回、じっくりと観察して意外な点に気が付いた。それは重量である。

砲弾は“鉄の瓶”に火薬が入れたものとイメージして頂ければ良い。それが火薬の力で爆発し、四方八方に破片が飛び散り周囲の将兵を死傷させる。破片の大きさや形は様々だが、一様に“断面が鋭く尖っている”のが特徴である。まるで古代人の“石器”のようだ。そして想像以上に重い・・・小さな破片でも、手に取ると投げ釣りの錘のような重量感がある。破片を人間の手で投げつけたとしても、当たり所によっては大怪我になるだろう。

砲弾は“鉄の瓶”に火薬が入れたものとイメージして頂ければ良い。それが火薬の力で爆発し、四方八方に破片が飛び散り周囲の将兵を死傷させる。破片の大きさや形は様々だが、一様に“断面が鋭く尖っている”のが特徴である。まるで古代人の“石器”のようだ。そして想像以上に重い・・・小さな破片でも、手に取ると投げ釣りの錘のような重量感がある。破片を人間の手で投げつけたとしても、当たり所によっては大怪我になるだろう。

その重く、研ぎ澄まされた石器のような破片が、真っ赤に焼けて、秒速1000mというスピードで生身の人間に飛んでくるのだ。実に恐ろしい・・・。戦争映画で砲弾の破裂する中、主人公が疾走するシーンがあるが、この砲弾の破片を見ると、リアリティのないシーンだということが良くわかる。

じきに日没だ。蚊も出てきた。そろそろ村に戻らなければならない。昨日と同じように、夕日に染まる草原を太陽に向かって2台の車は走った。

じきに日没だ。蚊も出てきた。そろそろ村に戻らなければならない。昨日と同じように、夕日に染まる草原を太陽に向かって2台の車は走った。

【ハルハ河河畔にてシャンプー】

18:30。ハルハ河河畔に到着。昨日同様にハルハ河でひと休みである。今日はこの時のために石鹸を持って来た。靴下を脱いでズボンをまくり、河に入って石鹸を泡立て頭を洗った。23日の夜以来3日ぶりである。スポーツ刈りの頭はよく泡が立った・・・。モンゴルは乾燥した気候なので風呂には入らなくても何とかやっていくことは可能だが、どういうわけか?頭だけは毎日洗わなければ気が済まない私にとって、現地での数日間は少々辛くもある。ゆえに現地日程の中日で頭を洗えたことは、残りの日程を快適に過ごす上でも、たいへんラッキーだった。邦弘さんは風呂の無い生活に我慢できなくなったのか、なんとパンツ一丁になって河に飛び込んでいる。一同大笑いだ。

18:30。ハルハ河河畔に到着。昨日同様にハルハ河でひと休みである。今日はこの時のために石鹸を持って来た。靴下を脱いでズボンをまくり、河に入って石鹸を泡立て頭を洗った。23日の夜以来3日ぶりである。スポーツ刈りの頭はよく泡が立った・・・。モンゴルは乾燥した気候なので風呂には入らなくても何とかやっていくことは可能だが、どういうわけか?頭だけは毎日洗わなければ気が済まない私にとって、現地での数日間は少々辛くもある。ゆえに現地日程の中日で頭を洗えたことは、残りの日程を快適に過ごす上でも、たいへんラッキーだった。邦弘さんは風呂の無い生活に我慢できなくなったのか、なんとパンツ一丁になって河に飛び込んでいる。一同大笑いだ。

それにしても、靴下を履く時、足が濡れていて困った。タオルで拭けば済む話だが、そうすると足の裏に付いた泥汚れタオルが汚れる。汚れたタオルを宿舎で洗うことはできない。タオルを洗うためにまた河の中に入らなければならない。するとまた足が濡れる・・・。考えているうちにわけがわからなくなって来たので、滴を払って濡れたまま靴下を履いた。

戦勝記念塔の方角を見ると、またしても西の空に小規模なスコールが見える。地上に降り注いでいる雨の部分がピンク色に輝いて美しい。周囲を見ると放牧されていた牛の群れがゲルに集っている。遊牧の夕暮れの光景だ。それを見て1日が終わったという実感が沸いてきた。

戦勝記念塔の方角を見ると、またしても西の空に小規模なスコールが見える。地上に降り注いでいる雨の部分がピンク色に輝いて美しい。周囲を見ると放牧されていた牛の群れがゲルに集っている。遊牧の夕暮れの光景だ。それを見て1日が終わったという実感が沸いてきた。

宿舎に戻って鏡を見ると、左目の白目の部分が内出血(結膜下出血)していた。疲れた時に時々起こる症状で、医者に行っても消毒の目薬を渡されて終わってしまう。痛みは無く、安静にしていれば自然に治るものだが、自分で意識している以上に身体にストレスを感じている証拠でもある。風邪をひいていることもあり、今日はアルコールは控えめにして早く休むことにした。

しかし、意に反して、夕食ではミャマグル閣下が参加して大いに盛り上がってしまった・・・。ウォッカで乾杯である。飲まない私を見て「マツモトサン!」と閣下がウォッカを薦めて来る。赤い目を見せて断ったが、モンゴルでは目上の(立場の)方からの酒杯を断るのは大変失礼なことされる。体調が悪い事を理解してもらえたのか?実に気になるところであった。

この宿舎で寝泊りをして3日目が終わろうとした時、私はモンゴル軍関係者の中にえらく美人な私服の女性がいることに気が付いた。その事をWTNさんに話をすると「えっ?初日からいたよ。軍服(で今は私服)だったからわからなかったんじゃないの」と言われた。美人というと表現としては適切ではないのだが、このモンゴルの東の果ての国境警備隊の中にいて、付けまつげをし、きちんとメイクした私服の女性の存在が実に浮いて見えるのであった。ウランバートルでは、モデルかと見紛うばかりのミニスカート姿の女性も見かけるようになってる。私がモンゴルに初めて来た時は想像も出来なかったことだ。これも時代の流れだろうか・・・。

宴もたけなわな頃、モンゴル兵が「ハルハ河で魚を釣って来た!」と言って見せに来た。我々に食べさせるためにわざわざハルハ河へ釣りに行ってくれたそうだ。見るとかなり大きい。大きさは60~70cm程もあっただろうか・・・。ノーザンパイクという魚で、巷では怪魚とされているようだ。ハルハ河でもいたるところで釣れるわけではなく、河沿いに茂みのあるような場所で釣れるのだという。日本ではスポーツフィッシングの対象で食べるものではないそうだ・・・。

宴もたけなわな頃、モンゴル兵が「ハルハ河で魚を釣って来た!」と言って見せに来た。我々に食べさせるためにわざわざハルハ河へ釣りに行ってくれたそうだ。見るとかなり大きい。大きさは60~70cm程もあっただろうか・・・。ノーザンパイクという魚で、巷では怪魚とされているようだ。ハルハ河でもいたるところで釣れるわけではなく、河沿いに茂みのあるような場所で釣れるのだという。日本ではスポーツフィッシングの対象で食べるものではないそうだ・・・。