ノモンハン事件現地慰霊の旅 モンゴル・ノモンハン紀行

1.モンゴルに行くきっかけ

⑥―1 母の叔父(五郎おじさん)と会う

借りていたこれらの本を郵送するだけでは味気ないので、返すついでに五郎おじさんに会いに行く事になりました。

小さい頃から五郎おじさんの名前は知っていたのですが、会うのは今回が初めてです。五郎おじさんも私が会いに行く事に対して、始めは乗り気でなかったようですが、そのうち「何時に着くのか、佐賀駅まで迎えにいくよ」と言ってくれるようになりました。

平成11年12月11日みやげを持って佐賀に向いました。その時、少しワクワクしながら初めて”のぞみ”に乗りましたが、とにかく早かった。(子供じゃないんだから・・と我ながら思ったが)7:30に自宅を出て10:50分には博多。11:55には佐賀に到着しました。佐賀市駅前は17年ぶりぐらいなので大変懐かしく感じられました。五郎おじさんの家までは5kmほどありましたが、見物を兼ねて歩く事にしました。1時間ほどで到着。

五郎おじさんの最初の印象は“大黒さん”と言う感じでした。おじさんは落ち着いた声で当時の話を快く話してくれました。また、ノモンハンでの話し以外にも、私の祖父や祖母の話も聞く事が出来ました。私の祖母(五郎おじさんの姉さんにあたる)の若き日はものすごくチャーミングな女性だった事。祖父は村の好青年で非常に生真面目な人だったそうです。当時、祖父の一家(つまり娘である私の母を含めて)は満州の鞍山(アンザン)に住んでおり、祖父一家を訪ねた帰り、鞍山駅での別れ際「西原曹長、万歳!」を三唱されて回りの注目を浴びて困ったそうです。駅での万歳三唱は後にも先にもそれだけだったそうで、生真面目な祖父の想い出として心に残っているそうです。

⑥―2 五郎おじさんの話を聞いて

手記に描かれていなかった当時の状況を詳しく教えてもらいました。

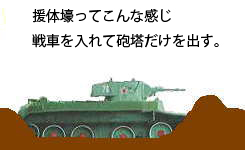

ソ連軍の大部隊がハルハ河を渡河して終結していた付近にコマツ(小松)の丘が2つ並んでいて、その丘の間に“援体壕(戦車隠蔽壕)”があり敵戦車が配置してあった。

ソ連軍の大部隊がハルハ河を渡河して終結していた付近にコマツ(小松)の丘が2つ並んでいて、その丘の間に“援体壕(戦車隠蔽壕)”があり敵戦車が配置してあった。

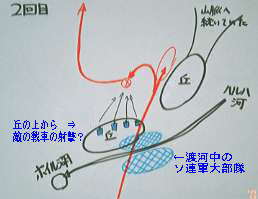

松村中佐は、その戦車から見えないようの右側のコマツの丘の前方の草原に着陸するかに見えた・・・が、その直後、松村中佐は機内の出火の為、耐え切れずに操縦桿から手を離したのか?左反転して運悪く敵戦車の前方400~500mほどの所に墜落した。

松村中佐は、その戦車から見えないようの右側のコマツの丘の前方の草原に着陸するかに見えた・・・が、その直後、松村中佐は機内の出火の為、耐え切れずに操縦桿から手を離したのか?左反転して運悪く敵戦車の前方400~500mほどの所に墜落した。

(当時の状況を聞いた2回目)

単発プロペラ機は翼の回転が引き起こす力(慣性モーメント)で機体が回転しない様に翼に少し角度を付けているそうで、エンジンが回っていない状態での飛行は、少し右方向に舵を切ってないと真っ直ぐ飛ばないそうです。(そのため右足と右手が重度の火傷)・・・という事で松村機は自然と左急反転して墜落するように着陸したそうです。

単発プロペラ機は翼の回転が引き起こす力(慣性モーメント)で機体が回転しない様に翼に少し角度を付けているそうで、エンジンが回っていない状態での飛行は、少し右方向に舵を切ってないと真っ直ぐ飛ばないそうです。(そのため右足と右手が重度の火傷)・・・という事で松村機は自然と左急反転して墜落するように着陸したそうです。

五郎おじさんは右に360度ターンして転覆炎上していた松村機の20mほど先で停止。すぐさま飛び降り尾翼の下敷きになっていた松村中佐を引きずり出し、草の陰に隠れるように自分の飛行機まで運んだ。

機内に松村中佐を押し込んで操縦席に座ると、計器盤はめちゃくちゃで計器盤の裏にある10Lほどの補助燃料タンク(※1)からガソリンが操縦席に吹き出していたそうです。

炎上する覚悟で離陸。10mほどの高度で真北を目指して15分ほどでホシウ廟(ビョウ:モンゴルのお寺)基地に帰還した。その間、見えたものは大平原・・他には何も見えなかったという事です。(見えなかったというより風景を見るゆとりがなかった。)

話は変わりますが、五郎おじさんの部屋に佐賀県警の感謝状がありました。平成2年にクリーク(溝)に落ちた老女を見つけ、自らクリークに飛び込んで救助したというものです。私はそれを見て、五郎おじさんはよほど人を救助する星の下に生まれた人なんだな・・と思わずにはいられませんでした。

話は変わりますが、五郎おじさんの部屋に佐賀県警の感謝状がありました。平成2年にクリーク(溝)に落ちた老女を見つけ、自らクリークに飛び込んで救助したというものです。私はそれを見て、五郎おじさんはよほど人を救助する星の下に生まれた人なんだな・・と思わずにはいられませんでした。

※1(2018/07/05追記)

OH-1の開発パイロットにして、日本で初めて公の場でヘリによる宙返りを披露した名パイロット、菱川氏からの指摘により再調査を実施した結果、以下の点が判明しました。

丸メカニック№25(1980年)によると、97式戦闘機には、10Lの補助燃料タンクは無く、50Lの胴体タンクが存在した。松村中佐の手記「撃墜」中の、攻撃を受けた直後の記述「やられたか…と座席のなかを見ると操縦席の前方からガソリンが霧のようになって噴出している。」にもあるように、

大叔父の語った10Lの補助タンクと50Lの胴体タンク・・・この違いは何だろう?この件に関しては、当時2回インタビューしているので聞き違いは無いと思うが、認識としてはかなり大きな違いと言える。

資料によると50Lの胴体燃料タンクについては、燃料残量が10L以下となって初めて燃料計に表示されるものだった。97式戦闘機には増槽タンク、胴体タンク、翼内タンク、の3種類があったが、当時、増槽タンクはほとんど使われなかった。仮に胴体タンクが先に使われると仮定すると、増槽タンクと同じ補助タンクという扱いにはならないか?これはあくまでも想像である。そうなると、残量10Lから初めて残量が表示される胴体タンクを10Lの補助燃料タンクと表現できなくも無い。今となっては問い合わせる術も無い話なのだが・・・

→救出時の詳細な状況・五郎語録へ(2009.10追加)