ノモンハン事件現地慰霊の旅 モンゴル・ノモンハン紀行

3.モンゴル、ノモンハン紀行

④(平成12年8月22日)南渡し紀行・現地第3日目

日程4日目、モンゴル3日目、現地第3日目

【南渡し紀行】

さて、本日、別行動で“南渡し”に行ける事になった。車とガソリンの手配が困難だったようだが、トゥーラさんとサンダグゥオチル館長がどこからかジープを手配してくれた。(ドライバーの私物だろうか?)

私の知る限りでは、ソ連軍の渡河地点はスンベル村より上流では“東渡し”“南渡し”を含め3ヶ所。救出時の状況から考えると、すべての場所に着陸の可能性がある。とりあえず渡河地点と思われる付近を順番に見て確認していくのが今回の私の計画であった。メンバーはジープの運転手、通訳としてトゥーラさん、息子さん、国境警備隊のジャンツァン中佐(監視役兼 保護者 兼 ガイド)と私の5人である。

ドライバーの彼はモンゴル相撲の選手でナーダム祭にも出ているそうだ。また、トゥーラさんの息子さんも留学中にアマチュアレスリング(65kg)をやっていたそうで、高校時代アマチュアレスリングの選手だった私を含め、計らずもレスラーの集団となった。

9時、慰霊団のみんなに見送られて出発。皆から「長いこと、ここに来てるけどこんなVIP待遇は無いよ」と冷やかされた。走りながら中佐に今回のいきさつを話す。熱心に話しているうちに、もう“東渡し”の近辺だ。出発から約20分ほどである。この周辺は起伏が非常に激しい。特に林の中に入ると高さ2~5mほどの砂の小山が密集したようになっていてアップダウンが激しい。とても飛行機が着陸できる場所ではない。

9時、慰霊団のみんなに見送られて出発。皆から「長いこと、ここに来てるけどこんなVIP待遇は無いよ」と冷やかされた。走りながら中佐に今回のいきさつを話す。熱心に話しているうちに、もう“東渡し”の近辺だ。出発から約20分ほどである。この周辺は起伏が非常に激しい。特に林の中に入ると高さ2~5mほどの砂の小山が密集したようになっていてアップダウンが激しい。とても飛行機が着陸できる場所ではない。![]() 関東軍の地図には「戦車の通過困難」とあったが、私の感覚では、「ジープの通過困難。戦車・トラックの通過不可」であった。・・と言う事で早々と東渡しは着陸地点の候補からはずれた。(写真右;東渡しを抜けた所の展望。)

関東軍の地図には「戦車の通過困難」とあったが、私の感覚では、「ジープの通過困難。戦車・トラックの通過不可」であった。・・と言う事で早々と東渡しは着陸地点の候補からはずれた。(写真右;東渡しを抜けた所の展望。)

次に出発から1時間ほどで次の“渡し”の周辺を通過した。この一帯はハルハ河の河川敷から続く草原が広がっていて、飛行機が十分着陸できるスペースがある。しかし、北側に“東渡し”から続く起伏の激しい林があるため「北に大平原が続いていた」と言う五郎おじさんの話とは違う場所だと直感した。

次に出発から1時間ほどで次の“渡し”の周辺を通過した。この一帯はハルハ河の河川敷から続く草原が広がっていて、飛行機が十分着陸できるスペースがある。しかし、北側に“東渡し”から続く起伏の激しい林があるため「北に大平原が続いていた」と言う五郎おじさんの話とは違う場所だと直感した。

出発から2時間ほどで“南渡し”周辺に到着。近くに監視塔が見える。林の中の道を右に曲がり、河の方へ行くと開けた所に警備隊兵舎があった。ここで周辺の情報を仕入れた。若い兵士が出てきて言うには「この先は大平原になっている」「これから先は道が無い」「道が無いので車で河に下りるの不可能」「戦跡(塹壕・戦車の援体壕)は見たことが無い」という話だった。この話を聞いて一同がっかり・・。一瞬途方にくれたが、とりあえず平原に出てみようと言う話になり兵舎を出発した。

![]() 守備隊兵舎から3分も走らないうちに林を抜け大平原に出た(右手の方向にハルハ河がある) その瞬間、これが五郎おじさんの言っていた大平原だと確信した。

守備隊兵舎から3分も走らないうちに林を抜け大平原に出た(右手の方向にハルハ河がある) その瞬間、これが五郎おじさんの言っていた大平原だと確信した。 戦跡のあるノモンハン周辺とは異なった風景に一同驚きを隠せなかった。広大な草原の向こう5~10kmほどの所に緩やかな山があり、その山の存在がかえって草原の広大さを際立たせているような感じだ。まるで火星のようだ(行った事はないがそんな雰囲気があった)車を止めて一同記念撮影の後、とりあえずハルハ河が見渡せる前方の高台まで800mほど車を進めた。

戦跡のあるノモンハン周辺とは異なった風景に一同驚きを隠せなかった。広大な草原の向こう5~10kmほどの所に緩やかな山があり、その山の存在がかえって草原の広大さを際立たせているような感じだ。まるで火星のようだ(行った事はないがそんな雰囲気があった)車を止めて一同記念撮影の後、とりあえずハルハ河が見渡せる前方の高台まで800mほど車を進めた。

![]() その途中、ドライバーが、河川敷に降りていく轍の跡があると言いだした。彼は必ずこの先に渡りがあると言うのだ。私にはその轍の跡はわからなかったが、GPSに入力していた“南渡し”の位置と同じ方角だったので、驚きと共に強い確信を持った。

その途中、ドライバーが、河川敷に降りていく轍の跡があると言いだした。彼は必ずこの先に渡りがあると言うのだ。私にはその轍の跡はわからなかったが、GPSに入力していた“南渡し”の位置と同じ方角だったので、驚きと共に強い確信を持った。 ノモンハン会の地図と岐阜市立図書館の旧ソ連製の両地図には、この附近に河の両岸をつなぐ道の線が入っていたが、実際それが“渡し”なのかどうか確証がなかったからだ。これで一安心。ハルハ河を見下ろす高台に車を止めて見渡すと、高台に囲まれた1km四方ほどの河川敷の草原が見えた。(右手の土手の上から我々は来た)

ノモンハン会の地図と岐阜市立図書館の旧ソ連製の両地図には、この附近に河の両岸をつなぐ道の線が入っていたが、実際それが“渡し”なのかどうか確証がなかったからだ。これで一安心。ハルハ河を見下ろす高台に車を止めて見渡すと、高台に囲まれた1km四方ほどの河川敷の草原が見えた。(右手の土手の上から我々は来た)

轍の跡の1kmほど先を注意深く見たが、茂みに囲まれており“渡し”を確認する事はできなかった。

次は、大平原を見渡せる場所へ移動する為、北に方向を変えた。400mほど先に並んでいる2つの小松林の丘間に車を進めた。

次は、大平原を見渡せる場所へ移動する為、北に方向を変えた。400mほど先に並んでいる2つの小松林の丘間に車を進めた。

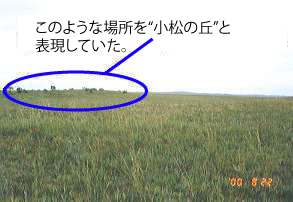

この一帯では、なだらかな砂丘の上に小松が茂っている、小島のような場所が点在している。五郎おじさんが「小松の丘」と言っていた意味がここで初めてわかった。(最初に聞いた時、川又近くのソ連軍砲兵陣地で有名な“コマツ台地”の事と誤解していた。)

車が進み、小松林にはさまれた丘の稜線に近づいた時、日蒙全員がほぼ同時に声を上げた。そこには戦車を入れる隠蔽壕が3つ並んでいたのだ。

車が進み、小松林にはさまれた丘の稜線に近づいた時、日蒙全員がほぼ同時に声を上げた。そこには戦車を入れる隠蔽壕が3つ並んでいたのだ。 トゥーラさんも「やったじゃない!」と言い、中佐も「残骸があるかもしれないので周囲に気を付けて下さい」と言った。壕の形は長方形で、深さは最大で2mほど。ちょうど博物館の正面に飾ってあったBT-7戦車がすっぽり入る大きさだ。丘の向こう側から見えない場所に掘ってある。

トゥーラさんも「やったじゃない!」と言い、中佐も「残骸があるかもしれないので周囲に気を付けて下さい」と言った。壕の形は長方形で、深さは最大で2mほど。ちょうど博物館の正面に飾ってあったBT-7戦車がすっぽり入る大きさだ。丘の向こう側から見えない場所に掘ってある。

これを見つけた事で一気に期待感が高まった。ほんとうに丘を越えたところに“残骸があるのでは…”と全員が期待したが、それは期待し過ぎであった。周囲の丘を調べてみたが他に隠蔽壕は発見できなかった。また、その丘を越えた斜面には(日本側から見ると丘の前面)歩兵塹壕が北向きに掘ってあり、ジープが越える事ができなかった。 さらにそこから500mほど先に小さな丘が並んでおり、やはりその丘の前面にも北向きの歩兵塹壕と有刺鉄線があった。

これを見つけた事で一気に期待感が高まった。ほんとうに丘を越えたところに“残骸があるのでは…”と全員が期待したが、それは期待し過ぎであった。周囲の丘を調べてみたが他に隠蔽壕は発見できなかった。また、その丘を越えた斜面には(日本側から見ると丘の前面)歩兵塹壕が北向きに掘ってあり、ジープが越える事ができなかった。 さらにそこから500mほど先に小さな丘が並んでおり、やはりその丘の前面にも北向きの歩兵塹壕と有刺鉄線があった。

丘を振り返ってハルハ河方面を見る。(ハルハ河は土手の下の河川敷の更に向こう側となり全く見えない。)

丘を振り返ってハルハ河方面を見る。(ハルハ河は土手の下の河川敷の更に向こう側となり全く見えない。)

そして、そこから先は北に向かって完全な大平原となっていた。

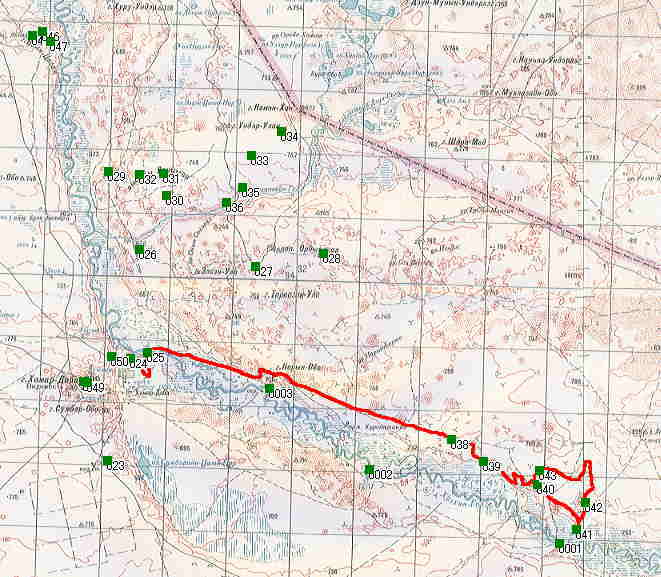

(現地見取り図、黄色は我々のたどった線)

それからしばらくの間、みんなで方々を見て何か怪しげな物体が見えると、そこまで確認しに行くという事を繰り返し、

それからしばらくの間、みんなで方々を見て何か怪しげな物体が見えると、そこまで確認しに行くという事を繰り返し、 小高い場所で少し遅い昼食をとった。小高い場所の方が蚊が来ないそうだ。先ほど通過してきた場所を眺めながら食事をほおばる。食べながら日本での自分の仕事の話しやモンゴルの率直な印象など話した。トゥーラさんも中佐もモンゴルに来て働けとやたら勧める。

小高い場所で少し遅い昼食をとった。小高い場所の方が蚊が来ないそうだ。先ほど通過してきた場所を眺めながら食事をほおばる。食べながら日本での自分の仕事の話しやモンゴルの率直な印象など話した。トゥーラさんも中佐もモンゴルに来て働けとやたら勧める。

昼食が終わってから、中佐に今回の記念としてジッポのライターをあげた。ドライバーは車の整備にかかりっきりで昼食には寄ってこなかったが、彼には日本から持参したタバコを渡した。(私はタバコは全く吸わない)

現地に咲く美しい花は”ねぎ”の原種だそうで、食べてみるとほんとうにねぎの味がした。

現地に咲く美しい花は”ねぎ”の原種だそうで、食べてみるとほんとうにねぎの味がした。

しかし、ここは本当に広い。ただ平原が続いているだけではなく遠くに変わった景色が見えていることがかえって広大さを実感させている。遥か北西の方向には雨雲(雨)が見えている。天気予報の通り下り坂のようだ。多分、慰霊団のみんなは今頃、雨にやられているのだろう。

![]()

帰りの道中で我々も雨に遭った。途中、牛を追う兵隊に会う。こうやって自分たちの食料を確保しているらしい。しばらくして河沿いの崖が見えた辺りで突然車が止まった。みんな車から降りて、背丈ほどの木から何かをもぎとって盛んに口に運んでいる。果物だそうだ。1cm程のちいさなりんごの様だ。食べてみると確かにりんごの味がする。しかし、生の渋柿ぐらい渋い。「みんなにお土産に・・」といってたくさん摘んでくれたが、これは食べれた物ではなかった。(後日、ダシュナムさんに聞いた所、食べ頃は初霜が降りる9月下旬だそうだ)

スンベル村に帰ってくると、村の入り口にある兵舎の前でジャンツァン中佐は車を降りた。「私の職場はここなので・・」と中佐は言った。短時間の出会いだったが、何かしら言い様の無いものがあった。名残惜しさを感じながら、そこで中佐と別れた。我々を乗せた車は博物館の前で止まった。ここでドライバーともお別れだ。握手を求めてお礼を言う。彼は終始無言だったので乗り気ではなかったのかもしれない。しかし、それは格闘技をやっている者の独特の表情だったのかもしれない。

宿舎はだれも戻ってきていないので、本日はお休みだった参戦生存者の小林さんの部屋で休ませてもらった。その間に小林さんの貴重な体験談を聞いた。(ちなみに事件当時の小林さんの食事は、朝はご飯と味噌汁、その他は適当に乾パンなどで済ませたそうだ)話しを聞いた後、疲れのためついうとうとしてしまった。

帰りの車の中では達成感でいっぱいだったが、博物館に帰ってきてからふと「あの場所にソ連軍が渡河した確証はない。」ということに気が付いた。なぜ隠蔽壕のあった小松林の丘を1kmほど先まで確認しなかったのか・・その先にはもっと援体壕があったかもしれない。うかつだったが全員が「隠蔽壕の向こうに残骸があるのでは?」という期待感を持ってしまったのでしかたがない。しかし、あの場所で北方向に車を勧めたからこそ、隠蔽壕が見つかったのだ。幸運と受け取るべきであろう。

とにかく、この一帯2km四方のどこかで、61年前に救出劇があったことだけは確かだ。また、帰国後、五郎おじさんと電話で話をした時に、以前ではわからなかった言葉のイントネーションが、ふとした会話の中で結び付くと言う事が数回あった。これも現地に行った者同士のなせる技だろう。私は、この場所に立った日本人は松村中佐、五郎おじさん、私の3人だけだと確信している。行って本当に良かったと思う。

とにかく、この一帯2km四方のどこかで、61年前に救出劇があったことだけは確かだ。また、帰国後、五郎おじさんと電話で話をした時に、以前ではわからなかった言葉のイントネーションが、ふとした会話の中で結び付くと言う事が数回あった。これも現地に行った者同士のなせる技だろう。私は、この場所に立った日本人は松村中佐、五郎おじさん、私の3人だけだと確信している。行って本当に良かったと思う。

(図左;各慰霊場所と南渡し当日のGPSログ)

さて、行った場所を着陸地点としてひとつのストーリーを考えてみた。

当時、ソ連軍が渡河していた“南渡し”は主戦場から離れており、比較的穏やかな雰囲気が流れていた。本日渡河予定の部隊だけがあわただしく渡河を行っている。広々とした1km四方の河川敷から立ち上がる土手の陰には、渡河を終えた戦車・装甲車・トラックが所狭しと並んでいた。土手を登ると広大な草原が広がり、土手沿いには所々に小松の生えた小さな丘が見られる。砲声は遠く日本軍の気配は全く感じられない。それでも丘の背後の援体壕には、警戒の為、戦車を配置していた。その兵士たちの表情にも緊迫感は無い。警戒は歩哨だけにまかせて、タバコなどを吸いながらくつろいでいた。

午前9時、不意に飛行機のエンジン音がした。見上げてみると日本軍の97式戦闘機、2機が低速で頭上100mほどの所を越えて行った。背後から低速・低空で飛来したため、頭上近くになるまで全く気がつかなかったのだ。先頭の1機はエンジンを停止しており、少し火を吹いている。

見る間に炎上している飛行機が前方の平地、約500m先に着陸体制に入っていった。無事着陸するかに見えたが、着陸の最後に横転して紅蓮の炎を上げて機体は炎上した。あっという間の出来事だった。燃え上がる戦闘機を呆然と兵士たちが見つめていると、もう1機が旋回を終え、炎上している飛行機の付近に向かって着陸体制に入った。兵士たちは我に帰り、機銃の銃身に弾を装填した。

その1機が炎上している飛行機の20mほど前に停止した頃、おもむろに射撃が始まった。丘の背後の戦車兵はエンジンをかけ、隠蔽壕から戦車を出し始める。しかし、3台の戦車が隠蔽壕から出てきて、丘の上から射撃を行う頃には、救助を終えた飛行機は離陸しようとスロットルを全開にした後であった。

3台の戦車は全力で2機めがけて突進した。しかし、草原では思ったほどスピードが出ない。戦車といえども時速20~30kmほどが精一杯だ。(私も現場を走ったがジープでさえ20kmも出すと座っている事さえ困難だった。実際、バインチャガンの戦場で日本軍指揮官の小松原中将は敵戦車に追いかけられ、後ろ15mまで肉薄されたが、戦車からの射撃は全く当たらなかったそうだ。実際にその車に乗っていた士官の方が慰霊団にも参加され、その時の話しをしていたそうだ。)

仮に時速30kmで走れたとしても500m先の現場に到着するのは1分後である。スピードを出せば出すほど射撃の命中率は下がる。また、歩兵も味方の戦車が向かう背後から射撃することもできず、結果として機体に対戦車用の鉄甲弾を数発と小銃、機関銃弾数50発ほどを命中させただけで、致命傷を与えることなく逃げられてしまったのだ。