ノモンハン事件現地慰霊の旅 モンゴル・ノモンハン紀行

5. 深澤 清という画家

【謎の画家】

深澤清という画家は、今では私にとって一番馴染みの画家になってしまったというのに、その生涯は全くの謎となっている。ネットで検索しても未だ殆ど何も判らないのが現状だ。どこで生まれ、どういう経緯でノモンハンの戦場に行き、そしてその後、どのような人生を歩んだのか?謎は平成11年当初から解決しないままだが、そんな中、少し判ってきた事があるので、ここに記しておこうと思う。(H25/3)

「西原曹長、部隊長救出の図」が描かれた経緯は凡そ判明していたが、それを描いた深澤画伯本人に関してはほとんど何もわかっていない。唯一、平成11、12年に五郎大叔父から断片的に聞いた話が全てだった。

画伯は戦後、別府に住んでいたらしい・・・。「希望の家」という施設に何か関連があるらしい・・・。別府警察のポスターか何かの?絵を手掛けていたらしい・・・。別府で一度会った時に絵を見てもらい、「ずいぶん色が落ちて来たので、今度、塗りなおしましょう。」と言われたこと。また、「西原曹長、部隊長救出の図」のレプリカを靖国神社に寄進する際、甥子さんが立ち会われたこと・・・等だ。

【絵が描かれた経緯】

深澤画伯の大作、「西原曹長、部隊長救出の図」の製作に関連して、五郎大叔父から聞いたエピソードは以下の通りである。

8月4日の午後(※だったと思う・・)大叔父は松村戦隊長救助の一件を報告するため、本部のある採塩所基地に向った。基地に着陸後、本部幕営に向って歩いていると一人の民間人に声をかけられた。その人物は、「松村さんが負傷したそうですね。誰が松村さんを救助したのですか?詳しい話を知りませんか?」と訊ねたという。本部付だった深澤画伯が、松村中佐負傷の情報を仕入れようと、五郎大叔父に話しかけて来たものだった。

塩所基地に24戦隊の戦闘機が飛来したのを見てなのか?それとも24戦隊のマークを付けた大叔父が歩いているのを見つけたからなのか??いずれにしても、深澤画伯は松村中佐の負傷をずいぶんと気にかけていたようだ。

(※松村中佐は、ホウシウ廟基地に移動したその日に負傷。部隊はその直後にホシウ廟基地を撤収。基地の使用は1日限りだったという。よってホシウ廟基地に関する記憶は、大叔父の脳裏にも、ほとんど残ってない・・・とのことだった。現在、ホシウ廟基地があったであろう付近をGoogleEarthで見ると廟の廃墟のような物が判別できる。しかし、その附近何処に滑走路があったのか?今もって謎である。)

大叔父は当初、新聞記者か何か・・だと思ったようである。

(※「松村さんが・・」と大叔父は語っていたが、実際は深澤画伯は「松村中佐」と言ったのかもしれない。)

大叔父は深澤画伯に「私が救助しました。」と答え、本部報告終了後、改めて詳細を語ったという。(※後で詳しく教えてくれませんか?というような話だったと記憶している。)これが後の大作の製作へとつながった。

ちなみに、大叔父がノモンハンの戦場で画伯と会ったのはその時限りで、その後、大叔父は南方へ移動となり、内地に戻るまで深澤画伯に会うことはなかったらしい。大叔父が南方戦線に居た時、明野飛行学校の校長となっていた松村中佐から絵が出来上がったとの連絡があったという。昭和17年頃の話ではないか?

その後、絵は北茂安小学校の講堂に長く展示され、その際に、私の母や叔父が見たと思われる。

【「撃墜」より】

松村中佐著「撃墜」の「九死に一生」の項には、松村中佐負傷の前日、つまり松村中佐、ノモンハン最後の夜の様子が描かれている。

当時、大叔父の所属する第24戦隊は、前線基地を移動するまでの間、一時的に野口部隊長の居る採塩所基地に間借りしていたらしい。

松村中佐が野口部隊長のゲルに入ると深澤画伯が居て、そのうち深澤画伯の立てた茶を頂く「茶会」となった。その夜、深澤画伯と松村中佐は、野口部隊長のゲルで枕を並べて寝たという。そして、負傷する当日の早朝、出撃に際して深澤画伯は律儀にも見送りに起きて来たのだという。

「撃墜」によると、深澤画伯は非常に快活な人柄だった・・・とある。短時間の出会いだったにもかかわらず、人間的に相通じるものがあったのだろう。これらの記述から、深澤画伯が、その後負傷した松村中佐の容態を気に掛けていた状況が見えてくる。

また、このささやかな「茶会」は、偶然にも松村中佐にとって大きな意味合いを持った。ノモンハンの戦場を去る・・・つまり、飛行人生最後の“良き送別の思い出”となったのだった。

右は「撃墜」(昭和19年の第6版)の「九死に一生」の項の挿絵、「茶会」のシーンである。左に座るのが深澤画伯。詳しく見ると上に“深澤”と書かれている。両部隊長共に飛行帽を被ったままである。簡単なコンテ図ではあるが、当時の状況を伺い知ることのできる貴重な資料である。

右は「撃墜」(昭和19年の第6版)の「九死に一生」の項の挿絵、「茶会」のシーンである。左に座るのが深澤画伯。詳しく見ると上に“深澤”と書かれている。両部隊長共に飛行帽を被ったままである。簡単なコンテ図ではあるが、当時の状況を伺い知ることのできる貴重な資料である。

【絵と実際の違い】

「西原曹長、部隊長救出の図」は、細部まで非常に良く描けている作品であるが、深澤画伯と情景について細かく打ち合わせをしたわけではなかったそうだ。

“迫力ある構図”という意味合いから、炎上する松村中佐機の背後に大叔父の愛機が描かれているのだが、実際の大叔父の愛機は、絵を見ている側の背後、それも逆向きに着陸していた。

そして、これは大変重要なことかもしれないが、五郎大叔父の顔は全くの別人である。母の回想によると、この絵を始めて見た時、とある叔母(伯母?)が「五郎しゃんはこんな面長じゃなか・・!」と言ったという。まさに笑い話である。

【絵が奈良基地に寄贈されるまで】

「西原曹長、部隊長救出の図」は現在、奈良基地(航空自衛隊幹部候補生学校)の資料館「松林苑」のショーケースの中に丁寧に飾ってある。

先日、五郎大叔父の長男さんと会う機会があった。話によると、奈良基地に絵が寄贈される直前の昭和30年代中頃、深澤画伯の御遺族の関係より、「西原曹長、部隊長救出の図」を返して欲しいという要請があったのだという。絵は当時、西原本家に保管されていたようだ。

私の母が大叔父から聞いたところによると、「西原曹長、部隊長救出の図」は一時期、自衛隊基地のサロンのような所に展示してあったらしい。大叔父は「この絵は社交場のような所に飾るべき絵ではない・・・」と、たいそう立腹していたという。

この絵は戦闘機乗りとして、そして軍人としてあるべき姿の模範として描いたものであるから、娯楽に供する場に飾るべきではない・・・と考えていたようだ。それは松村氏も同様であったのだろう。このような経緯から、

松村氏の計らいにより奈良基地に寄贈の話が進んだと思われる。

昭和36年、絵が奈良基地(航空自衛隊幹部候補生学校)への寄贈が決まった時の松村氏の手紙にはこうある・・・。

「再啓、(先日)申し出ましたノモンハン関係の油絵一点を貴校へ寄贈いたす件については、私達の微意をお酌みとり頂いて(中略)誠に感謝に堪えません。これで油絵の執筆者で今は亡き従軍画家の霊も地下で光栄に感激しておりませうし、また戦後は塵にまみれていたのを自宅に引き取って保管に興じていた西原五郎氏も大いに満足でありませうし、更には記念すべき事件を描かれた油絵が私蔵されてしまうことなく、再び陽の目を見るにいたったことを私も歓喜といたしております。」

奈良基地は航空自衛隊の幹部候補を養成する学校であるが、その授業の一部で今尚、この「西原曹長、部隊長救出の図」が、戦闘機乗りとして、軍人としてあるべき模範の教材として使用されているのだという。なんと素晴らしいことだろう。

【私の知る深澤作品】

・採塩所基地で指揮をする野口部隊長の図

野口部隊に従軍していた深澤画伯の有名な作品。鮮明な写真をどこかで見たのだが、果たしてどこだったか?実物の所在と正式な題名は不明。

野口部隊に従軍していた深澤画伯の有名な作品。鮮明な写真をどこかで見たのだが、果たしてどこだったか?実物の所在と正式な題名は不明。

この写真は「撃墜」の裏表紙にあった薄い写真をPhotoshopにて加工。

・ノモンハンの空中戦の図

ボイル湖上で空中戦を繰り広げる97式戦闘機とI-16、I-15。右下角に丸いボイル湖が描かれている。レプリカが遊就館に存在。恐らく深澤画伯の甥子さんが昭和46年に奉納したものと思われる。

ボイル湖上で空中戦を繰り広げる97式戦闘機とI-16、I-15。右下角に丸いボイル湖が描かれている。レプリカが遊就館に存在。恐らく深澤画伯の甥子さんが昭和46年に奉納したものと思われる。

左は「撃墜」の裏表紙にあった薄い写真をPhotoshopにて加工。右は遊就館のレプリカより。

実物の所在と正式な題名は不明。

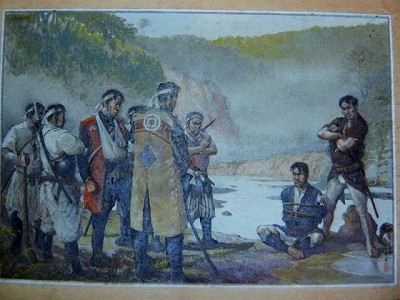

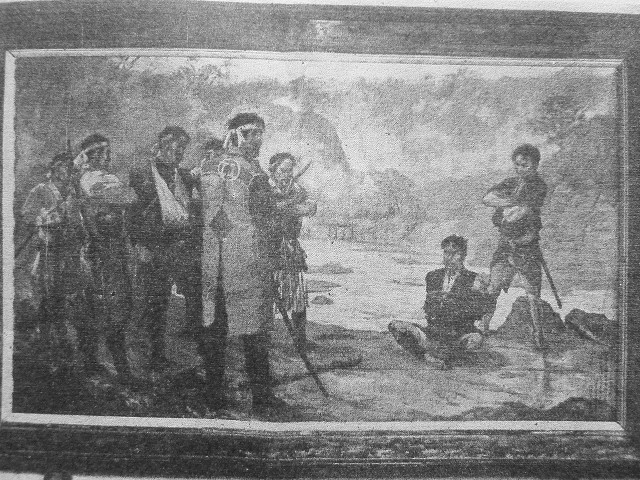

・墜落した91式戦闘機から能登大尉を救助する図

昭和12年10月、支那事変(蒙彊・包頭作戦)で墜落した91式戦闘機から、能登大尉を救助する森田准尉を描いた従軍画家としては初期の作品。

遊就館のレプリカより。

昭和12年10月、支那事変(蒙彊・包頭作戦)で墜落した91式戦闘機から、能登大尉を救助する森田准尉を描いた従軍画家としては初期の作品。

遊就館のレプリカより。

左下に墜落した91式戦闘機の残骸。右上には、襲い掛かる中国騎兵に向け援護射撃を加える91式戦闘機が描かれている。当時の状況を能登大尉から直接聞き、描き上げたという。(※)

この絵、遠目にみると少しバランスが崩れた稚弱な絵に見えるのだが、拡大して見ると91式戦闘機も恐ろしく正確に描かれている。特に胴体のシェイプが絶妙である。

遊就館のレプリカは、救助する森田准尉が黒く潰れて分り難いので、Photoshopにて画像処理を加えてみた。左肩に能登大尉を抱え、右手に拳銃を持つ森田准尉の姿がリアルに描かれている。

遊就館のレプリカは、救助する森田准尉が黒く潰れて分り難いので、Photoshopにて画像処理を加えてみた。左肩に能登大尉を抱え、右手に拳銃を持つ森田准尉の姿がリアルに描かれている。

■ ■

【瑠璃の翼】

大叔父から聞いた話以外での、深澤画伯の情報と言えば、唯一、「瑠璃の翼」(山之口洋著)に、従軍記者・入江徳郎とのやり取りという形で存在する。

(P227~228)

深澤画伯は戦前には珍しい本格的アマチュアボクサーであり、ピストン堀口と交友があったという。また、画家として野口部隊に従軍した理由について、空中戦をリアルに描くには、実際に戦闘機に同乗し、その空中感覚を体験しなければ真の姿を描くことは出来ない・・・と考えていたのだという。

ちなみに山之口洋氏は、ノモンハンの「茶会」で同席した野口部隊長のお孫さんである。

■ ■

長い間、私の知り得る深澤画伯の情報は以上の通りであった。

そして平成24年の初頭、ネットで西南戦争に関連して調べているうちに思わぬ収穫があったのだ。

【ある方のサイト・西南戦争にまつわる絵】

平成24年の正月明けだったと思う。年末に放送されたNHKドラマ「坂の上の雲」の203高地での死闘のシーンを見て、父が「軍旗が奇麗過ぎる。維新よりの戦闘でもっと痛んでいたはずだ。」と言ったのが気になり、私はネットで軍旗の歴史を調べていた。

調べるに従いネタは、乃木希典の軍旗喪失、田原坂の戦いや抜刀隊・・・と、西南戦争関連へと流れて行った。そのうち、豊後竹田市にある西南戦争に縁の地を訪ねられた方のサイトへと辿り着いた。記事には、西南戦争・茶屋の辻の戦いの折、薩軍の県内侵攻を熊本鎮台に知らせ、その後、薩軍に捉えられ斬首された藤丸宗造警部に関することが書かれていた。

豊後竹田市の西光寺には、藤丸警部が斬首される最後の情景を描いた「藤丸警部受難の図」というのがあるのだという。その絵の写真を見て、私は直感的に深澤画伯のタッチだと感じた。読み進むうち、画家の名は深沢清だと分り、ほぼ間違いないと確信した。しかし、画家の名が深沢清というだけで、それ以上の記述は何も無い。もしかしたら同姓同名の画家の可能性だってある。私は“澤”が正しいと思っているので、“沢”では少し気がかりでもあった。

【西光寺】

その後、自分自身の仕事の関係や何かで時間が取れず、この「藤丸警部受難の図」の作者に関する謎は放置したままとなっていた。西光寺に手紙を書けば何かわかるかもしれない。

絵の存在を知ってから1年後の平成25年初頭、西光寺の住所を調べ、思い切って手紙を書いてみた。もちろん、「西原曹長、部隊長救出の図」の全体と、サインの部分のUPの写真も同封した。

ほどなく、御住職から丁寧な返事が送られて来た。

「藤丸警部受難の図」の全体と、サイン部分のアップ写真も同封されていた。

サインは見慣れた字で“深澤清”とあった。“澤”である。もう間違いはなかった。

同封の資料を読むと、この作品は昭和18年、深澤画伯、40才の時の作であるという。

昭和18年当時、豊後竹田には、藤丸警部が斬首される場面を目の当りにした村の古老が数名健在したようで、深澤画伯は古老達に当時の状況を聞き、現場に足を運び、この絵を描き上げたのだという。絵が、現場から見る稲葉川下流方向を背景としているのが良くよくわかる。

現場の状況を入念に調べ、作品にリアリティを求める画風は、なんといっても深澤画伯ならではのものである。

さて、深澤画伯は昭和36年頃には既に亡くなられていたようだが、西光寺の御住職によると、画伯の御遺骨は長らく本人の遺言で西光寺に安置されていたとのことである。10年程前、熊本の御身内の方が引き取りに来られ、その後のことは何も分らないという。

送られて来た資料には、地元の郷土資料家の方がまとめられたであろう書籍のコピーが沿えてあった。写真は「藤丸警部受難の図」が完成した直後の撮影のようだ。おぼろげながらではあるが、深澤画伯の容姿がわかる唯一の写真である。「撃墜」の挿絵に描かれている姿と同じだということがわかり、感無量であった。

送られて来た資料には、地元の郷土資料家の方がまとめられたであろう書籍のコピーが沿えてあった。写真は「藤丸警部受難の図」が完成した直後の撮影のようだ。おぼろげながらではあるが、深澤画伯の容姿がわかる唯一の写真である。「撃墜」の挿絵に描かれている姿と同じだということがわかり、感無量であった。

また、郷土資料のコピーには「藤丸警部受難の図」の写真もあった。よく見ると西光寺にある「藤丸警部受難の図」と微妙に構図が異なる。縦横比も違うようだ。

上の写真の左端(床の間)に写っている物と思われる。サイズもずいぶん小さい。下絵だったのだろうか?

そして「藤丸警部受難の図」をキーワードにネット検索をしているうちに、遂に別府にあった「希望の家」という施設に関する記述に至った。

【とある方のサイト、別府・希望の家】

ある方のサイトの情報によると、別府の「希望の家」は戦災孤児を集めた、深澤画伯個人の施設だった・・・ということだ。当初は的ヶ浜の自宅に孤児を住まわせていたとのことだが、その後、ある方が無償で土地を提供してくれることになり、春木川に移転し「希望の家」と命名したのだという。

この時点で、15年程前に五郎大叔父から断片的に聞いた話の裏付けが、短い記述ながらも完全に取れたのだった。

①画伯は戦後、別府に住んでいたらしい・・・。

→戦時中から大分で画家としての活動を続けていたということがわかった。

②「希望の家」という施設に何か関連があるらしい・・・。

→春木川附近にあった深澤画伯の設立した戦災孤児施設だった。

③別府警察のポスターか何かの?絵を手掛けていたらしい・・・。

→昭和18年当時の大分県警本部長室に飾る為に「藤丸警部受難の図」を描いたこと。サイズは縦1.18m、横1.84m。他にも警察関連の仕事をしたのかもしれない。

15年かけて、やっと宿題を終わらせたような気分である。